Vous êtes dans le dossier concernant les arts, l'histoire et la culture de Normandie. Les textes listés ci-dessous sont classés dans l'ordre d'arrivée, le plus récent étant en premier; pour lire les plus anciens, il suffit de dérouler le contenu du dossier (ou utiliser un mot clé).

*Dans la rubrique 9-2 (Normanothèque) nous signalons la parution de livres "normands"

............................................................................................................................................

- Le Mont-Saint-Michel veut sauver la chapelle dédiée à son fondateur

- Routes romaines en Normandie 150 av JC

- Histoire de la Normandie et des Normands par Gaulthier Lenôtre

- Emma de Normandie, reine d'Angleterre, agent de l'influence normande qui sera une contribution, qu'elle ne pouvait prévoir, à l'accès de Guillaume II à la couronne anglaise en 1066

- Le carillon de Corneville-sur-Risle fête ses 125 ans

- Programme du millénaire normand à Rouen

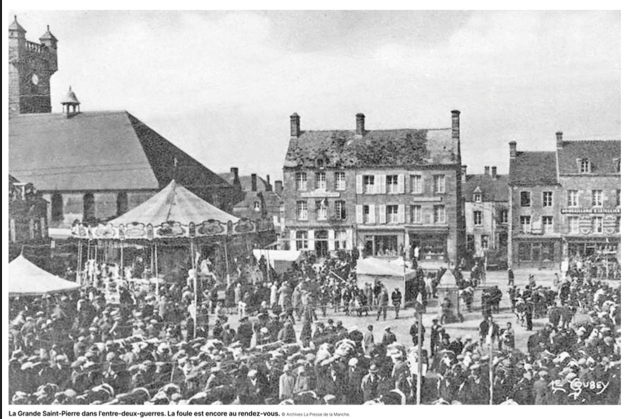

- La Grande Saint-Pierre, survivance d'une foire agricole médiévale

- Les drapeaux de Normandie

- Bérénice Levet publie "Penser ce qui nous arrive avec Hannah Arendt" (L’Observatoire)

- Le groupe folklorique "Le P’tit Capé d’Brix"

- Relance de la demande d’inscription au Patrimoine mondial des Plages du Débarquement, Normandie, 1944

- Le Cotentin à l'époque de Guillaume le Conquérant

- Annonce de la préparation du millénaire de la naissance de Guillaume le Conquérant

- Suite et fin de la tapisserie de Bayeux

- Les Vikings en Normandie : L’apport scandinave en Normandie

- Survol historique et réflexion sur le développement de la Normandie

- Commémoration de la mort de Guillaume le Conquérant

- "Aller retour en Manche, comme un copié-collé" 'Hastings octobre 1066 - Normandie juin 1944'

- Il y a 330 ans Dieppe partait en fumée

- Exposition sur les blasons des villes normandes

- Le 16 avril 1859, le comte de Tocqueville décédait

- L’ADN révèle l’histoire des Vikings

- Danger, la face sombre de la IVème République revient avec Emmanuel Macron

- Avranches, un pan de l’Histoire normande retrouvé

Le Mont-Saint-Michel veut sauver la chapelle dédiée à son fondateur

La chapelle est dédiée à un personnage discret mais essentiel de l’histoire du Mont-Saint-Michel, alors qu’il en est le véritable fondateur. Saint Aubert d’Avranches, évêque du diocèse au début du VIIIe siècle, né vers 660, il est décrit par les chroniqueurs comme un prélat érudit et charitable.

C’est à lui que l’on attribue la naissance du Mont-Saint-Michel en 708 où l’archange saint Michel lui

serait apparu en songe à trois reprises, lui ordonnant d’élever un sanctuaire sur le Mont-Tombe, un simple éperon rocheux battu par les vents, site sauvage et difficile d’accès et entouré de sables mouvants, autrefois lieu de culte païen.

Aubert finit par obéir et bâtit ainsi un premier oratoire, acte fondateur d’un site qui deviendra l’une des plus célèbres abbayes du monde occidental. L’évêque d’Avranches rendra son âme en 725 et son corps sera déposé au chœur de l’abbaye qu’il avait fondée.

Entre le XIIe et le XVe siècle, une chapelle est édifiée en l’honneur de saint Aubert. Bâtie au nord-ouest du rocher du Mont-Saint-Michel, elle repose sur un promontoire rocheux, presque les pieds dans l’eau. Elle se distingue par une architecture sobre : un plan rectangulaire, un toit à deux pentes, deux petites fenêtres en plein cintre et un pignon surmonté d’une statue de l’évêque à qui elle est dédiée.

Cet humble bâtiment contraste avec la grandeur de l’abbaye qui la surplombe, mais c’est précisément ce caractère discret qui lui confère toute sa valeur : loin de la grandeur, cette chapelle reste un simple lieu de recueillement dans lequel résonnent la prière et les bruits de la mer.

En 1897, un caveau est creusé sous le sol de la chapelle. Les religieux du Mont y déposent alors des reliques et des ossements attribués à saint Aubert. Quelques années plus tard, en 1908, la chapelle est classée monument historique.

Le projet de restauration (12/2025) s’inscrit dans un besoin urgent de sauvegarde; il prévoit la réfection de la toiture et de la charpente (détériorées par les embruns, végétation envahissante), ainsi que la restauration des vitraux, de la porte et du retable. Piloté par l’Établissement public du Mont-Saint-Michel et la commune, le chantier est estimé à 150.000 euros. Après restauration, des visites du public seront possibles.

Publication d’une carte numérique recensant et montrant près 300 000 km de routes romaines, de l’Ecosse aux premiers contreforts de l’Irak, 150 avant JC; d'après le site https://itiner-e.org/

- Marche ( 4 km/h), Chariot à bœufs ( 2 km/h), Animal de bât ( 4,5 km/h ), Courrier à cheval ( 6 km/h)

La Normandie a été identifiée dans ses contours géographiques actuels pour la première fois par Dioclétien (244-305; empereur en 286) à l'occasion d'une réforme administrative pour reprendre le contrôle de l'empire qui se délitait. On dit que cette réforme a été un facteur déterminant pour la prolongation de deux siècles de celui-ci. L'adaptation des institutions à une situation est un principe qui légitime une réflexion sur le régionalisme aujourd'hui.

La Normandie a retrouvé la reconnaissance de ses contours (sauf marges fluctuantes dans le temps) de façon plus politique qu'administrative par les oeuvres de Rollon (911) et Guillaume Ier Longue Epée, son fils, (933).

Histoire de la Normandie et des Normands

Gaulthier Lenôtre, bien connu dans la région, se fait écrivain (deux livres) et chroniqueur de moments, lieux ou personnages de notre histoire avec érudition, talent et enthousiasme communicatif.

Ecoutez ses émissions (ou podcasts) sur BFM Normandie tous les mercredi à 19h30; ou sur RCF tels que (lien par clic ou à saisir): https://www.rcf.fr/culture/histoires-de-normands? episode=620884&utm_source=brevo&utm_campaign=Histoires+de+Normands+1&utm_medium=email

Ouest-France 4/10/25 Emma de Normandie, reine d'Angleterre, agent de l'influence normande qui sera une contribution, qu'elle ne pouvait prévoir, à l'accès de Guillaume II à la couronne anglaise en 1066

Le carillon de Corneville-sur-Risle fête ses 125 ans

oct 2025 Photo fonderie Paccard à l'origine des cloches

Située à Corneville-sur-Risle à l’Auberge des Cloches, la grande bâtisse Les Cloches de Corneville, classée monument historique depuis 2003, est une fierté du village. Il cache notamment un carillon, instrument de musique formé de 12 cloches qui pèsent leur poids de 7,7 à 181 kg; elles furent baptisées sous la tour Eiffel le 7 octobre 1900.

La légende avant l'opérette

Pendant la guerre de Cent Ans, les Anglais se rendant maîtres de la Normandie arrivèrent en vue de Pont-Audemer. Prenant peur, les moines de l’abbaye de Corneville chargèrent les cloches dans une barque, mais l’embarcation chavira. Les moines récupérèrent le trésor et les cloches sauf une. Selon la légende, lorsque les cloches de l’Abbaye sonnèrent à nouveau, celle restée au fond de la Risle répondit au carillon de Corneville. A la Révolution, l’Abbaye fut détruite et les cloches disparurent. Robert Planquette s’inspira de cette légende pour composer "Les Cloches de Corneville". Créée à Paris le 19 avril 1877 par Robert Planquette, l’opérette en trois actes a fait plusieurs fois le tour du monde. L’immense succès de l’opérette permit, grâce à une souscription internationale, de reconstituer le carillon dans le bistrot guinguette où l’opérette était née.

Et après l'opérette un air devenu mythique

C'est un air de l'opérette, "J'irai revoir ma Normandie", qui deviendra ce que les quelques normands connaissant les paroles appellent la Marseillaise des Normands; surtout chantée en fin de banquet....

Supra, la plaquette des festivités du millénaire normand à Rouen (aussi lisible que possible sur grand écran).

Les drapeaux de normandie 4/25

publié par les supporters du SM Caen, extrait d'entrevue FR3

Deux léopards jaunes sur un fond rouge. Une croix de Saint-Olaf jaune avec un arrière plan rouge. Telles sont les deux représentations principales du drapeau de la Normandie. Comment et pourquoi en est-on arrivé là ? Y'a-t-il eu d'autres symboles pour représenter la région ? Toutes les réponses à ces questions se trouvent dans "Les Drapeaux de Normandie", le livre co-écrit par plusieurs membres du Malherbe Normandy Kop, le club des supporters du SM Caen.

C'est un guide des différents emblèmes de la région. Soit ils ont représenté la région entière, soit des duchés, des villes, etc.

Beaucoup de bibliothèques possèdent des documents médiévaux, notamment celle de Besançon. On s'est attelé à trouver des documents de la cette période. On est tombé sur des inventaires de sceaux, et on s'est rendu compte que des historiens normands du 18ème et 19ème siècles avaient répertoriés tout ça. On a exhumé beaucoup d'armoriaux des 14ème et 15ème siècles, des documents qui jusqu'a maintenant n'avaient pas été évoqués, comme par exemple un sceau de la nation normande.

Il est difficile de savoir précisément l'origine du drapeau normand. Aucun document officiel n'atteste qu'il s'agit du choix de quelqu'un en particulier. L'idée répandue, est que ce sont les Anglais qui auraient créé ce visuel là, au milieu du 15ème siecle. Pour nous, c'est faux.

Les anglais n'ont fait que reprendre. Un manuscrit de la fin du 14ème siècle qui illustre Guillaume Le Conquérant avec deux léopards. A l'université de Paris, on a retrouvé une charte de 1398 avec un sceau montrant deux léopards, ainsi qu'une gravure datant de 1300 environ avec des armoiries qui prouvent que les deux léopards existaient déjà à l'époque. Notre interprétation, est que lorsque la France récupère la Normandie en 1304, il n'y a pas vraiment de drapeau. L'une de nos pistes de compréhension est donc de rappeler l'histoire des duchés. Les ducs de Normandie ont utilisé des sceaux avec des lions ou des léopards, face à face.

Les deux léopards ont symbolisé la Normandie de manière récurrente depuis 500 ans. Depuis l'invention de l'imprimerie, dans les livres d'histoire, c'est ce que l'on retrouve. La croix de Saint-Olaf est venue bien plus tard, dans les années 50 et 70. C'est d'ailleurs beaucoup moins historique, il s'agit juste d'une reprise des drapeaux scandinaves et des origines de la Normandie. Nous avons aussi répertoriés de très nombreux emblèmes qui ont identifié la région.

Ceux des régiments militaires, les pavillons maritimes, on a même trouvé trace d'un drapeau à trois sangliers. Ce n'est pas si étonnant puisque l'animal a toujours été présent sur le territoire. Cela dit, on ne l'a jamais vu dans des armoiries représentant la région. Mon hypothèse c'est qu'à un moment, un moine s'est trompé et que d'autres moines ont recopié son erreur.

Disponible sur www.normaund.fr et en vente libre les soirs de matchs sur le stand du Malherbe Normandy Kop.

22/1/25 Bérénice Levet publie "Penser ce qui nous arrive avec Hannah Arendt" (L’Observatoire) Catherine Santeff en fait la présentation, reprise ci-dessous, dans laquelle j'ai souligné en gras italique les aspects les plus motivants et justificatifs de notre engagement régionaliste et celui pour la perpétuation des parlers normands. Cette présentation est, involontairement, quasiment un texte fondateur des principes du régionalisme dans son volet de transmission; d'autant plus qu'il fait référence au livre "L’enracinement" de la philosophe Simone Weil.

Il ne peut y avoir de politique culturelle sans culture politique voire philosophique et réciproquement; sinon le nihilisme évoqué nous guette. EV

Bérénice Levet avait déjà consacré un ouvrage à Hannah Arendt. Son nouvel opus propose de penser notre époque à partir de la pensée de la philosophe, augmentée de la sienne, pour réfléchir aux suivantes…

Hannah Arendt, rare, très rare philosophe à avoir pensé la naissance, à partir de la Nativité qui lui fut, en quelque sorte, révélation, étendit celle-ci à tout être venant au monde et capable de le renouveler. À condition, toutefois, que le nouveau venu ne soit pas " jeté dans le monde", comme le pensait Heidegger, mais qu’il "vienne au monde dans un monde qui le précède et où d’autres hommes l’accueillent". À défaut de ce passé non transmis, le nouveau "peut se contenter de détruire l’ancien". Et c’est ce à quoi, selon Bérénice Levet, nous assistons aujourd’hui : " Nous avons tout sacrifié à l’idole du mouvement". S’est perdu "l’équilibre entre la tradition et l’innovation, entre l’ordre et l’aventure."

La Révolution française apparaît comme moment capital, sinon originel de ce fait. Dans La condition de l’homme moderne, Hannah Arendt déclare que : "Le premier accès de l’homme à la maturité est que l’homme a fini par en vouloir à tout ce qui est donné, même sa propre existence – à en vouloir au fait même qu’il n’est pas son propre créateur ni celui de l’univers." Le ressentiment qui en résulte constituera la base du nihilisme actuel. Mais loin de toute nostalgie romantique qu’elle déplore, Hannah Arendt, si elle met l’accent sur ce que Simone Weil appelle pour sa part « l’enracinement », c’est que, selon Bérénice Levet : "L’appartenance à une communauté concrète, historique, forte de ses fondations, de ses frontières aussi, est la condition sine qua non d’une expérience politique authentique. Sans compter la communauté de langue." Il ne s’agit donc pas de revenir à la tradition pour elle-même, pour manger le cake aux amandes que faisait grand-mère, mais bien de percevoir qu’être au monde ne va pas de soi et pose, en quelque sorte, ses conditions. Le passéisme n’est pas de mise et l’opinion binaire, qui oppose conservateurs et progressistes, ne comprend rien à l’enjeu fondamental qui lie l’ancien et le nouveau.

Autre lien essentiel qui apparut à Hannah Arendt lors du procès Eichmann est celui qui noue atrocement l’absence de pensée et le mal. Le langage stéréotypé qui caractérisa les paroles de l’accusé, jusqu’au moment de sa mort, où il récita mécaniquement des paroles entendues à la messe, frappa la philosophe au plus haut point. Elle en déduisit que "Demander à quelqu’un qui ne pense pas de se comporter de façon morale est un pur non-sens". Question ô combien d’actualité ! Bérénice Levet se réfère alors au pédopsychiatre Maurice Berger, lequel nous dit, dans son ouvrage Faire face à la violence en France, que "leur constante impulsivité les empêche de s’arrêter pour penser" et pour "imaginer ce que pense et ressent l’autre". Ces adolescents, dont il est ici question, apparaissent comme des êtres privés de profondeur, vivant à la surface d’eux-mêmes et du présent. Ce qui fera dire à Arendt, qui les oppose aux "grands monstres" : "La banalité du mal ne dit rien d’autre que cette superficialité du criminel." Bérénice Levet ajoute que "L’épaisseur temporelle n’est pas donnée avec la vie, elle s’acquiert à la faveur de la transmission. C’est alors seulement que de créature aplanie sur le présent, elle se redresse".

La transmission est le grand mot de l’histoire. Car l’amor mundi, dont Hannah Arendt dit qu’il lui est venu sur le tard, suppose qu’au nouveau venu sur la terre soit transmis un passé. Privé de celui-ci, privé d’une assise fondamentale, il ne pourra bientôt plus que choisir le souci de soi aux dépens du souci du monde. C’est pourtant bien ce dernier qui est au fondement du politique. Et si Hannah Arendt croit au renouvellement, tel que la Crèche le promet dans le génie du christianisme, c’est au génie du judaïsme qu’elle confie le soin de la mémoire ; celui-là même dont résonne le fameux "Zahkor !", c’est-à-dire : "Souviens-toi !". Ainsi, reliant l’ancien et le nouveau, elle permet à Bérénice Levet de faire voler en éclats le soi-disant paradoxe que ce lien recèlerait : "L’École se doit d’être conservatrice si l’on ne veut pas hypothéquer la promesse de renouvellement que l’enfant porte". Et qui dit transmission dit d’abord et surtout celle de la langue qu’on ne peut réduire à un "outil de communication". Hannah Arendt dans Vies politiques, déclare : "Toute époque pour laquelle son propre passé est devenu problématique à un degré tel que le nôtre, doit se heurter finalement au phénomène de la langue ; car dans la langue ce qui est passé a son assise indéracinable, et c’est sur la langue que viennent échouer toutes les tentatives de se débarrasser définitivement du passé."

L’homme moderne, ayant perdu le monde pour le moi sous l’effet de l’absolutisation de l’émancipation, doit renouer avec une anthropologie de la transmission s’il ne veut pas se perdre tout à fait.

Laissant au lecteur le soin de découvrir d’autres aspects de la pensée d’Hannah Arendt à laquelle l’auteur ajoute sa propre part, je salue ce travail inédit qui consiste à penser avec celle qui nous précède, mettant ainsi en pratique la transmission qu’elle appelle de ses vœux. CS

Le groupe folklorique "Le P’tit Capé d’Brix" prit naissance à l’occasion d’un feu de la St Jean en 1965.

Il se considère comme un groupe " d’expression normande " et à ce titre met en scène des spectacles à thème : la galette, les feux de St Jean, le bonnet d’coton, etc.… alliant danses, chants et patois du Cotentin.

Ce groupe ne possède aucun instrument de musique. Toutes ses danses sont uniquement accompagnées par la musique vocale.

Le P’tit Capé d’Brix a participé à de nombreux festivals tant en France qu’à l’étranger.

Relance de la demande d’inscription au Patrimoine mondial des Plages du Débarquement, Normandie, 1944

Le comité de pilotage concernant la demande d’inscription au Patrimoine mondial des Plages du Débarquement en Normandie s’est tenu lundi 28 octobre au Mémorial britannique de Ver-sur-mer, sous la présidence de Jean-Benoît Albertini, Préfet de la Région Normandie et d’Hervé Morin, Président de la Région Normandie.

Cette demande d’inscription était restée en attente de précisions du Comité du patrimoine mondial concernant les sites de mémoire des conflits récents. L’actualisation de ce dossier, et plus particulièrement l’actualisation du plan de gestion, font partie de la relance du dossier de candidature à une inscription sur la Liste du patrimoine mondial.

Le plan de gestion actualisé est composé de plusieurs volets :

- Le plan de préservation du paysage

- Le plan de conservation du patrimoine historique et culturel

- Le plan de valorisation patrimoniale et de médiation culturelle du bien

- Le plan de gestion touristique

- La gouvernance du bien

Les participants au comité de pilotage ont affirmé leur engagement d’une part, pour mener à terme la démarche, et, d’autre part, pour préserver ce qui fait la Valeur Universelle Exceptionnelle (*) des Plages du Débarquement, Normandie, 1944 proposées à l’inscription comme paysage culturel.

La réponse du Comité du patrimoine mondial est attendue à l’été 2026.

En parallèle à l’évaluation du dossier par le Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS) qui commencera au printemps, la réunion a aussi permis d’acter plusieurs axes de travail prioritaires pour l’année 2025 :

- Approfondissement de la réflexion sur la gouvernance du bien,

- Poursuite de la co-construction d’une stratégie d’interprétation,

- Association plus étroite des habitants et concertation plus large à l’échelle de la Zone Historique Associée.

(*) La Valeur Universelle Exceptionnelle des Plages du Débarquement : Les Plages du Débarquement sont le lieu de l’assaut du 6 juin 1944, début de l’opération Overlord, dont elles gardent les traces et de nombreux vestiges terrestres et maritimes ; elles portent la mémoire d’un affrontement mené au nom des valeurs de liberté et de paix, et sont devenues un lieu de rassemblement autour d’un événement perçu par tous comme ayant permis de retour de la liberté et annonciateur d’une paix durable, un lieu porteur d’une volonté partagée de transmettre le sens de l’événement et un message universel de réconciliation.

A la lecture de cette information, on a l'impression qu'il est plus facile de préparer un débarquement que d'en avoir la reconnaissance.

Le Cotentin à l'époque de Guillaume le Conquérant

Annonce de la préparation du millénaire de la naissance de Guillaume le Conquérant

Suite et fin de la tapisserie de Bayeux

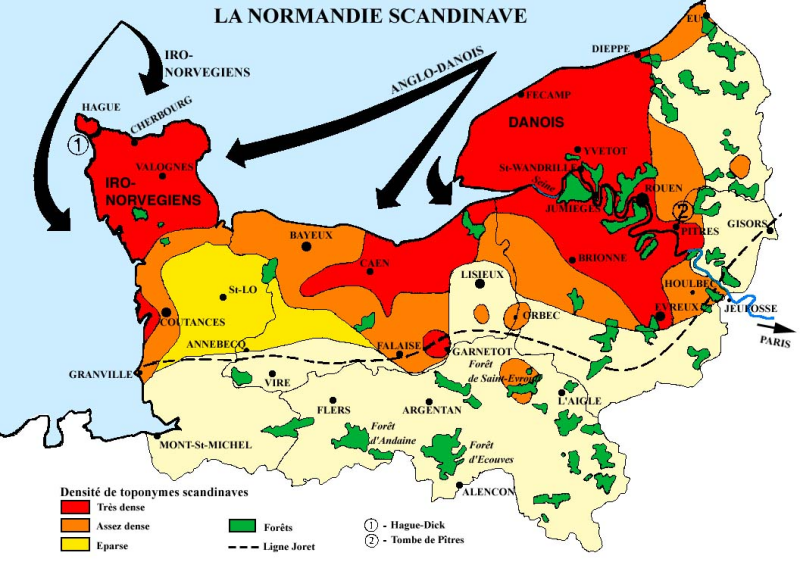

texte et cartes tirés du site https://hagdik.fr/les-vikings-en-normandie-lapport-scandinave-en-normandie/ de l'association Hag'Dik présentant de nombreux autres textes intéressants.

Les Vikings en Normandie : L’apport scandinave en Normandie

Les cartes représentent d'une part les apports ethniques scandinaves et leurs localisation et d'autre part les 28 premiers établissements scandinaves dans la vallée de la Seine ; recensés par Jacques Le Maho.

[commentaires d'Eric Valin:

- l'histoire de la Normandie a commencé à partir du Havre (implantations 1 et 2) qui est la ville la moins normande des trois grandes métropoles de la région; mobilisation et travail en perspective.

- l'histoire de la Normandie c'est l'axe Seine et le Cotentin simultanément d'où le conseil, non entendu à ce jour, d'avoir des associations ou des programmes intitulés "Axe Seine-Manche" et non ceux réduits à l'axe Seine qui cachent en plus un désintéressement des marges rurales du Tréport à Alençon de cet axe.]

par Arnaud Le Fèvre

Quel fut l’apport scandinave? Concernant la population, il n’est pas réellement aisé de définir son ampleur, d’autant plus que la colonisation scandinave s’est superposée à un fort substrat franc ou saxon dont les caractéristiques culturelles et ethniques se rapprochent de près des Scandinaves. Néanmoins, la densité de toponymes d’origine norroise suggère un séisme démographique. En effet, l’adoption d’un nom de lieu d’une langue étrangère implique l’existence aux alentours d’une densité critique, dominante de locuteurs de la langue toponyme.

Les premiers établissements scandinaves dans la vallée de la Seine ; ils ont été recensés au nombre de vingt-huit par Jacques Le Maho (© Heimdal d’après Jacques Le Maho).

Autant que l’on puisse en juger si l’on se base sur la toponymie, la densité de colons scandinaves fut inhomogène. Il semble (d’après la densité de toponymes scandinaves, qui révèle en fait plutôt les zones désertées lors des implantations) que les régions côtières (Pays de Caux, Cotentin) furent profondément peuplées, ainsi que la vallée de la Seine, la plaine de Caen et le Bessin, à un degré moindre.

Les avancées récentes de la génétique — maintenant largement utilisée pour établir quantitativement les mouvements de population au cours de l’histoire ancienne — sont prometteuses et ont déjà indiqué qu’environ un homme sur deux dans le nord Cotentin à l’époque des Vikings était d’origine (germano-)scandinave.

L’impact scandinave se manifeste clairement sur le plan de l’organisation de l’État normand, au niveau politique, et particulièrement en ce qui concerne le domaine juridique : à savoir les fondements du droit coutumier normand, base de l’actuel droit anglo-saxon, à opposer au droit dit « romain ».

La Normandie a aussi reçu des Vikings une puissante empreinte morale. On peut ainsi distinguer des traits psychologiques propres que l’on prête au Normand, et que l’on prêtait aussi aux anciens Scandinaves : pragmatisme, sens de la nuance, réserve, prudence et méfiance, respect de la parole donnée, goût de l’ordre, goût du concret, matérialisme, individualisme, roublardise et sarcasme, goût du risque et de l’aventure. Et aussi une sorte de « pessimisme héroïque » tel que l’exprimait dans son oeuvre le Normand Corneille.

D’autre part, l’apport scandinave a été clairement établi dans la langue normande, particulièrement en ce qui concerne tout le vocabulaire maritime (transmis presque intégralement à la langue française par la suite). La langue norroise semble avoir été pratiquée dans le Duché de Normandie pendant un peu plus d’un siècle. On trouvait même à Bayeux une “université” pour l’enseigner au XIème siècle. Cette langue des Vikings finit par se fondre aux languages « romans » (mélanges de langue germanique franque ou saxonne et de bas-latin, ce dernier étant lui-même issu d’un mélange de latin et de gaulois) parlée par les autochtones. C’est de cette fusion du norrois et du roman qu’est né le « normand », déjà langue de littérature écrite autour de 1100 (lançant le style romanesque après Wace), soit près de cinq siècles avant que le français ne prisse forme. Cette langue « normande » servit de base principale avec le picard à la maturation de la langue française « moderne » à partir de la dernière partie du Moyen Âge. Les grands grammairiens normands Thomas Corneille (petit frère du célèbre Pierre) et François de Malherbe ont grandement contribué à sa mise en forme aux XVI-XVIIèmes siècles. Cela explique la grande parenté entre le dialecte régional de Normandie — issu du vieux normand, et qui n’est pas un « patois » contrairement à l’idée trop répandue — et le français.

L’influence linguistique scandinave se retrouve dans de nombreux noms de lieux en Normandie. On y reconnaît la trace des Norrois à travers des terminaisons comme -tôt (ferme), -thuit (essart), -bec (ruisseau), -dal ou -dalle (vallée), dans les hogue (colline, tertre), londe (bois), nez (cap), etc., ou encore à travers les noms de lieux en -ville (du latin villa) : Gonneville, Hatainville, Omonville, Tourville, etc. Ces noms de lieux sont principalement dérivés de noms de personnes scandinaves, de caractéristiques du paysage, ou d’autres descriptifs.

Enfin, de nombreux noms d’hommes scandinaves survivent de nos jours à travers les noms de familles, tels qu’Angot, Anquetil, Burnouf, Toustain, Turgis, Thouroude, Yngouf,…

La Normandie administrattive depuis 2016

Survol historique et réflexion sur le développement de la Normandie

Texte d'Arnaud Brennetot professeur à l'Université de Rouen en introduction à une conférence à l'Université Populaire de Caen en avril 2024 sur la trajectoire de l'économie normande ces quarante dernières années.

Les diapositives de la conférence assorties de commentaires de Florestan se trouvent sur: http://siredesei.canalblog.com/2024/04/conference-d-arnaud-brennetot-universite-populaire-de-caen-16-avril-2024-l-etat-de-la-normandie-huit-ans-apres-la-reunification-face-aux-defis-du-xxie-siecle.html

En 1200, Rouen était déjà une "ville monde" (Fernand Braudel) métropole financière, commerciale et économique du vaste ensemble territorial Plantagenêt étendu des Pyrénées à l'Ecosse.

Après une intégration réussie à la France au cours d'un XIIIe siècle prospère qui fait de Rouen et de la Normandie le débouché international maritime d'un axe Seine parisien prolongé jusqu'aux foires de Champagne, la Normandie connaîtra des temps plus troublés aux XIVe et le XVe siècles avec une guerre de Cent ans avec l'Angleterre qui coupe les routes commerciales sans parler du choc démographique considérable des épidémies de peste.

Une fois la paix durablement retrouvée avec l'Angleterre sous le règne de Louis XI, la Normandie connaît un puissant retour à la prospérité avec la renaissance de son économie maritime internationale voire au plus lointain avec les audacieuses expéditions dieppoises du XVIe siècle vers les nouveaux mondes. Ce beau XVIe siècle normand voit aussi la fondation du port du Havre par François 1er qui ne sera jamais le port militaire souhaité au départ mais qui va devenir le plus grand port de commerce français.

Cette prospérité urbaine normande sera cependant contrariée par les Guerres de Religion mais surtout à partir des années 1680 lorsqu'une nouvelle guerre de Cent ans s'amorce entre la France et l'Angleterre : c'est une "Seconde guerre de Cent ans" (Jean Meyer) quasi continue de Louis XIV à Napoléon1er. La Manche sera une zone de guerre entrecoupée de trêves. Fort heureusement et contrairement à la Bretagne voisine, l'économie agricole normande est capable de prendre le relai de la croissance économique régionale en se spécialisant dans la fourniture du ventre de Paris.

En plus du risque de guerre qui pèse sur l'économie maritime normande il faut compter aussi avec le poids de plus en plus fort d'un dirigisme de l'Etat (le mercantilisme de Colbert) qui n'est guère compatible avec l'esprit plutôt libéral des entrepreneurs et marchands normands notamment du côté de Rouen: ce n'est pas pour rien que celui qui eut le premier l'idée de l'existence d'un libre circuit économique était le Rouennais Boisguilbert.

Au XVIIIe siècle, la Normandie devient une terre d'expérimentation et d'acclimatation des nouveautés industrielles et agricoles anglaises par l'entremise de l'intendant aux finances Trudaine et de quelques ingénieurs et investisseurs britanniques: c'est ainsi que nait dès la fin du règne de Louis XV les premières implantations françaises de l'industrie chimique avec une fabrique d'eau vitriolée à Saint-Sever qui fera beaucoup parler d'elle pour, déjà, une question de nuisances environnementales qui sera tranchée en appel devant le parlement de Rouen.

C'est durant cette époque des années 70 du XVIIIe siècle que sont créées les premières usines textiles dans les environs de Rouen.

Et c'est une région euphorique que Louis XVI traverse en 1786 pour aller visiter les grands travaux du port de Cherbourg : les effets désastreux du traité de libre- échange signé la même année avec l'Angleterre sur l'économie française et normande n'avaient pas encore eu lieu.

La tourmente révolutionnaire arrive là-dessus avec le retour du risque militaire, la guerre avec l'Angleterre:

Pour les Normands, restés plutôt légitimistes, la défaite de Waterloo (1815) fut vécue comme un soulagement avec le retour de la paix avec l'Angleterre et donc le grand retour des affaires à Rouen et au Havre.

Le XIXe siècle fut ainsi un grand siècle pour la Normandie région pionnière de la révolution industrielle, du chemin de fer, du développement urbain mais aussi de l'innovation agricole (généralisation du couchage en herbe commencé dès le XVIIe siècle), le tourisme et des bains de mer. Les ports du Havre et de Rouen sont les premiers de France. En 1900, Rouen devient même le premier port français importateur de pétrole. Le capitalisme se développe puissamment avec une tête de plus en plus parisienne voire internationale et de moins en moins normande.

En 1914, la Normandie industrielle, maritime et agricole est manifestement la région de France la plus moderne et la plus prospère.

Comme on le sait le XXe siècle sera un nouveau temps d'épreuves pour la Normandie notamment lors de la libération de la Seconde guerre mondiale avec les destructions massives que l'on sait.

C'est alors que la Normandie va être littéralement nationalisée par l'Etat central parisien pour sa reconstruction et divisée en deux pour gérer au mieux cette reconstruction privilégiant l'axe de la Seine entre Paris et Le Havre dans une logique d'expansion et de réorganisation de la région parisienne (Plan Delouvrier).

Les années 1960 -1970 voient l'apogée d'une Normandie reconstruite, modernisée et finalement prospère dans le plein emploi d'une économie industrielle fordiste alors qu'au niveau du pilotage politique régional, la querelle autour de savoir s'il fallait un établissement public régional normand ou deux sur fond de zizanie caenno-rouennaise, faisait rage.

Avec l'ouverture du marché européen à la concurrence mondiale à partir des années 1980, le choc de désindustrialisation va être rude : les défauts structurels normands (la division, le localisme politique, l'absence d'un véritable dynamisme métropolitain régional, le manque de centres de décision, le retard scolaire ou dans l'enseignement supérieur et la recherche) vont se révéler, une fois l'illusion de prospérité fordienne douloureusement dissipée.

Après un cycle de plus de vingt années de désindustrialisation, d'un certain déclin marqué par des dynamiques contradictoires (par ex: déclin ferroviaire et, en même temps, désenclavement autoroutier; montée de la spécialisation nucléaire et accélération de la désindustrialisation; création du plateau scientifique de Caen Nord Côte-de-Nacre de niveau mondial avec le GANIL et désengagement de l'Etat de la matière grise normande...) la bonne nouvelle de la réunification normande imposée par un président de la République à une classe politique régionale qui n'en voulait pas est arrivée.

Toute la question est de savoir si le déploiement de politiques publiques régionales spécifiquement normandes auront pu, depuis 2016, avoir un impact positif pour purger les passifs de la division et corriger les défauts structurels de notre région : on peut dire aujourd'hui, huit années après, que le volontarisme du nouveau conseil régional normand n'a eu qu'un effet marginal sur l'économie régionale.

Mais, en revanche, dans l'ordre du symbolique, du marketing territorial, de l'identification d'un destin commun fondé sur un patrimoine historique et culturel exceptionnel, d'une aventure à mener ensemble voire d'une certaine fierté régionale collective, la réunification a été bénéfique :

Depuis 2016 nous assistons à une sorte de renaissance de l'évidence normande. La mayonnaise est en train de prendre, doucement et sûrement et le retour de l'évidence normande ne pourra que renforcer par sa force symbolique prestigieuse la légitimité des projets de l'économie réelle régionale.

Commémoration de la mort de Guillaume le Conquérant

C'est le 9 septembre 1087 que Guillaume le Conquérant est mort à Rouen, dans l'enceinte du prieuré Saint Gervais, suite à une blessure au ventre causée par un accident de cheval.

Une cérémonie commémorative, pour la première fois depuis longtemps, sous l'égide de Ludovic Garnier, directeur de la Cité Immersive Viking, et président de l’association « Les Enfants de Rollon », en présence du Professeur Luc-Marie Joly, chef du service des urgences adulte au CHU de Rouen, qui a déposé une gerbe en tant que représentant des descendants de Guillaume le Conquérant, ainsi que Jan-Cédric Hansen gériatre à Pacy -sur-Eure.

Classée monument historique, la crypte « est vraisemblablement du 4è siècle », indique Thierry Binctin, de l’association « Guillaume Le Conquérant à Saint-Gervais » et « Il n’y avait pas que cette crypte, il y avait un prieuré » au XIè siècle.

Le lieu dépendait alors des Moines de l'abbaye de Fécamp qui avaient été considérablement pillée par les contemporains de Rollon compte tenu de sa richesse et qui, toujours puissante jusqu'en Angleterre, a fourni l'essentiel des renseignements à Guillaume pour son expédition de 1066.

Il est d’abord prévu que le roi d’Angleterre soit ramené à Caen. Mais son état de santé ne le permet pas, et c’est donc chez ces moines installés à l’Eglise Saint Gervais que Guillaume le Conquérant va vivre ses derniers jours; dans une longue agonie.

Le corps a été apporté à Caen dans les conditions de conservation de l'époque et quand on a ouvert l'outre qui le contenait pour procéder à l'inhumation, l'odeur était si pestilentielle que la foule s'est enfuie dans un désordre tel que quelques participants à la messe sont morts piétinés.

CONFERENCE PROPOSEE par ALLIANCES NORMANDIE

"Aller retour en Manche, comme un copié-collé"

'Hastings octobre 1066 - Normandie juin 1944'

Il s'agit de montrer l'aspect précurseur de Guillaume le Conquérant dans la technique militaire de l'expédition maritime prenant en considération les aspects politique et diplomatique, matériel et intendance, logistique et navigation, climatique et stratégique. Eric Valin.

L'exposé met en parallèle les préparatifs, d'une part de Guillaume le Conquérant pour son expédition vers l'Angleterre jusqu'à la bataille d'Hastings (14/10/1066) et d'autre part la préparation d'Overlord par le général Eisenhower (6/6/1944).

L'intention est de contribuer à une meilleure connaissance de la nature et de l'ampleur des préparatifs d'une expédition maritime ayant l'objectif d'un débarquement sur une terre éloignée pour y jeter les bases d'une conquête au-delà du littoral.

C'est aussi l'occasion de mettre en valeur le génie du Conquérant, indirectement à l'occasion du 80ème anniversaire du débarquement du 6 juin 1944 en Normandie et, ultérieurement plus directement lors du millénaire de sa naissance en 2027; ou le 960ème anniversaire de la bataille en 2026.

Sans oublier d'autres occasions au fil du temps puisqu'il s'agit d'un exposé de connaissance générale qui n'est pas cantonné à des moments privilégiés.

Tous les publics, sans nécessité d'un pré-requis militaire, sont potentiellement visés à diverses occasions possibles ; assemblée générale d'associations patriotiques et d'anciens combattants, étudiants d'école de logistique ou de relations internationales, association d'histoire locale et de préservation du patrimoine, etc

Si vous êtes intéressé(e) par cette conférence dans le cadre de vos activités, n'hésitez pas à nous solliciter par le lien suivant: contact@alliances-normandie.fr

Une première conférence a eu lieu à la date anniversaire de la bataille d'Hastings, organisée par la mairie d'Etretat au profit d'octobre rose.

La conférence a obtenu le label régional "80e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie"

Il y a 330 ans Dieppe partait en fumée

Si les villes côtières sont aujourd'hui menacées par la montée des eaux, il y a quelques centaines d'années, c'était les attaques de flottes ennemies qui étaient craintes.

Ainsi, le 22 juillet 1694, Dieppe disparaissait dans les flammes, suite à une attaque de la flotte anglo-hollandaise, en pleine période de la guerre de la ligue d'Augsbourg.

À cette époque-là, Dieppe ressemblait à une ville du Moyen Âge : des fortifications, des rues étroites et sinueuses, des

maisons en bois et torchis… La population continuait de croître, mais les fortifications contraignaient l’extension de la ville. Bien que son architecture soit un peu vieillotte, Dieppe était une ville prospère depuis la Guerre de 100 ans. "Il y avait du commerce avec l’Afrique, les Amériques", contextualise Bertrand Edimo, de l’association Dieppe ville d’art et d’histoire.

Cette guerre, appelée aussi guerre de Neuf Ans, a eu lieu entre 1688 et 1697. Le 4 juillet 1694, en plein cœur du conflit, la flotte anglo-hollandaise se prépare à détruire les ports de la Manche. Celui de Dunkerque sera l’un des premiers touchés.

Quatorze jours plus tard, "12 galiotes, 45 vaisseaux de ligne et frégates ainsi que 20 navires de munitions" arrivent à Dieppe.

Près de 1 100 bombes incendiaires sont lancées sur la ville portuaire. Quelques miliciens bretons et quelques bourgeois dieppois tentent de défendre la ville, mais c’est loin d’être suffisant. Le bombardement dure pendant deux jours avant que la flotte se retire pour aller ensuite s’occuper du Havre.

"La plupart des destructions ne sont pas liées aux bombes, mais aux actions de communication du feu entre les maisons. Il n’y a pas eu d’actions assez efficaces pour lutter contre l’incendie", environ 90 % de la ville est détruite

Le magazine Le Point du 17/7/24 fait état d'un contestation supplémentaire du projet Normandy Memory (auparavant sous le nom de "Hommage aux héros") à cause de son aspect superficiel, mal mis en contexte et de sa mise en scène plus mercantile qu'instructive; selon la logique du "au suivant" pour la présentation des tableaux.

Cette contestation émane de professeurs et historiens appuyés par les associations d'anciens combattants concernés par le débarquement.

A partir du 21 juin 2024 et pour dix jours seulement, exposition hommage au regretté Didier Patte, fondateur du feu Mouvement Normand, par le biais d'une de ses nombreuses compétences qu'était l'héraldique. A l'heure où les communes sollicitent des consultants au prix fort pour proposer des logos sans attrait ni signification, se retourner vers les armoiries parlantes du monde d'avant est revigorant.

La conservation de cette annonce est à la fois une pensée pour Didier Patte chantre de la culture normande dans tous ses aspects et un pense-bête sur un sujet passionnant que les spécialistes auraient tort de ne pas faire connaître via notre site.

Le 16 avril 1859, le comte de Tocqueville décédait, La richesse de ses travaux est moins partagée que la connaissance de son nom.

Sa pensée reste d'actualité sur la crise de nos démocraties occidentales, minées de l’intérieur par le désengagement civique et l’égalitarisme, et de l’extérieur par la résurgence des ambitions impériales et du fanatisme religieux. Alexis de Tocqueville n’appartenait à aucun parti ni à aucune école ce qui est fréquent chez les vrais intellectuels surtout pionniers et les Normands férus d'indépendance. Il avait cependant deux passions à l'origine de ses convictions et de son engagement : la Liberté et la France.

Peu avant la révolution de 1848, il rappelait qu’un État incapable de se réformer ne dispose pas des moyens de se maintenir et alertait en ces termes : "Nous nous endormons à l’heure qu’il est sur un volcan."

Aujourd’hui le même constat peut être fait, il est urgent d’appliquer ses préconisations : l’ordre par le renforcement de l’État de droit, la responsabilité par la décentralisation et le respect de la dignité par l’importance de l’éducation.

*******************************

9 septembre 911 Le traité de Saint-Clair-sur-Epte

D’UN CÔTÉ, un chef viking, Rollon. De l’autre, le roi Charles III le Simple. Au milieu, un modeste cours d’eau, l’Epte. En ce 9 septembre 911, sur les bords de ce petit affluent qui court vers la Seine, les deux hommes vont signer un traité. Qui consacre un état de fait : côté rive gauche, le domaine royal ; côté rive droite, un duché de Normandie qui, selon les propres termes du traité, va « de l’Epte à la mer ». Par le truchement de l’évêque de Rouen, Charles III a choisi le bon moment pour passer un accord avec Rollon. Ce dernier vient d’être battu à Chartres par une coalition de Francs. Charles III vise la Lotharingie : il doit assurer ses arrières et avoir à son flanc droit cet allié normand qui s’engage désormais à empêcher toute invasion des « hommes du Nord ». Autre conséquence importante de ce traité, Rollon reçoit le baptême des mains de l’évêque de Rouen devenu, à la signature du traité, primat de Normandie. Le cauchemar des raids et des razzias des Northmen contre les abbayes chrétiennes, à l’époque de Charlemagne, semble appartenir désormais au passé. Ce 9 septembre 911, Rollon a prêté hommage au roi. La tradition dit que le chef normand, ayant refusé de s’agenouiller pour baiser le pied du roi, va porter ledit pied à sa hauteur, au point de faire tomber le monarque à la renverse. Si non è vero… Rollon (et, après sa mort en 927, son fils Guillaume Longue-Epée) va respecter les clauses du traité. Tout en continuant de s’étendre à l’ouest (ce qui corres- pondrait à la future Basse-Normandie) au détriment – mais cela ne gêne pas Charles III – du roi des Francs et du duc de Bretagne. Il y avait eu les Vikings, bien sûr. Mais, avant eux, cette Neustrie (elle ne deviendra « Normandie » qu’avec les Northmen) qui attisa bien des convoitises. Profitant d’un Empire romain exsangue, les Saxons avaient lancé des attaques régulières entre 260 et 290, puis entre 367 et 370. A partir du VIe siècle, les Francs, christianisés, se lancèrent dans la construction de grands monastères (ceux-là qui seront bientôt l’objet de la fureur des Vikings). Le petit village de Saint-Clair-sur-Epte conserve les vestiges de la forteresse des Carolingiens et des Capétiens. Dans l’église Notre-Dame, bâtie au Xe siècle, un vitrail fait mémoire de la rencontre entre Rollon et Charles III. Entre 911 et 1196, le Vexin normand sera une sorte de glacis entre la France et la Normandie. Les impressionnantes forteresses construites de part et d’autre de la « frontière » témoignent de relations qui ne cessèrent de se dégrader à partir des années 1050. Côté français : Vétheuil, La Roche-Guyon, Bray, Saint-Clair-sur-Epte, Trie, Boury, Chaumont. Côté normand : Vernon, Gasny, Gisors, Ivry, Château-Gaillard, Guitry, Dangu, Château-sur-Epte. On préférera garder la date de septembre 911 plutôt que celle de 841 : cette année-là, les Vikings remontent la Seine, détruisent Rouen et l’abbaye de Saint Ouen, pillent Jumièges et répandent la terreur et la désolation sur leur passage… Il était temps de signer un traité.

Alain Sanders

L’ADN révèle l’histoire des Vikings 30/1/23 Figaro

DÉCRYPTAGE - L’analyse de près de 300 génomes permet de reconstituer comment les populations purement scandinaves se sont enrichies de l’apport de l’immigration issue de plusieurs régions d’Europe. Les catastrophes du passé sont un de nos meilleurs outils pour comprendre notre histoire. Aux environ de l’an 450 après J.-C. au large de la Suède, sur l’île d’Öland, des dizaines d’hommes, de femmes et d’enfants ont été attaqués par surprise dans le fort de Sandby Borg.

L’ADN de ces malheureux est venu compléter une collection déjà fournie de génomes anciens qui permet de mieux comprendre l’histoire des populations vikings. Une équipe de l’université de Stockholm publie une étude dans la revue Cell (5 janvier 2023), qui complète nos connaissances des mouvements migratoires du nord de l’Europe entre 750 et 1050.

Une immigration féminine

«Ces travaux sont un bon complément d’une étude publiée en 2020 dans la revue Nature», commente Eva-Maria Geigl, paléogénéticienne à l’Institut Jacques Monod du CNRS à Paris. «On sait que viking, n’est pas une nationalité, mais plutôt un métier. Les ascendances des populations du centre de la Suède sont ainsi très différentes des habitants des ports qui ont une ascendance très internationale.»

Les Vikings n’étaient pas tous grands et blonds, et c’est une caractéristique que l’on retrouve un peu partout en Europe dans tous les territoires qu’ils ont pu occuper. Ainsi, en Normandie, par exemple, de nombreux Vikings de l’armée de Rollon ne venaient pas de Scandinavie, mais de l’Angleterre anglo-saxonne, d’Irlande, d’Écosse. Par cette nouvelle étude, ce sont 48 nouveaux génomes qui s’additionnent aux 249 déjà publiés et qui avaient déjà permis aux scientifiques de comprendre que la Scandinavie était un foyer d’immigration en provenance d’Europe du Nord et des îles britanniques. Les nouveaux génomes décryptés permettent d’apporter des précisions sur les vagues migratoires qui précèdent cette période.

Vers l’an 750, les marchands et les pillards scandinaves s’étendent bien au-delà de la Baltique grâce à la mise au point de nouvelles techniques de navigation. Ce bouleversement technologique a des conséquences, la Scandinavie connaît ainsi un afflux d’immigrants notamment en provenance des îles britanniques, de la Baltique orientale et même de Sibérie, a priori ramenés sur les bateaux vikings. «Cette répartition n’est pas homogène, prévient Stéphane Mazières, anthropologue à l’université de Marseille. On retrouve une influence occidentale plus forte en Suède et au Danemark, et une influence orientale sur l’île de Gotland à l’est. Il y a même des marqueurs génétiques d’Europe du Sud. L’autre force de ces travaux c’est de disposer des génomes sur une large échelle de temps, et de donner une dynamique d’arrivée des gènes.»

On note par ailleurs une immigration quasi prioritairement féminine en provenance de la Baltique. «C’est quelque chose d’assez commun dans l’histoire de l’humanité, commente Eva-Maria Geigl. On voyait déjà ce phénomène dès les Néandertaliens. Il s’agit sûrement de phénomènes liés à des alliances qui amènent des femmes à quitter leur foyer.»

Les scientifiques disposent par ailleurs de l’ADN des marins du Kronan, un navire de guerre suédois qui a touché le fond en 676 à seulement 6 kilomètres au large des côtes d’Öland, emportant avec lui au moins 600 hommes. Les gènes de ces marins sont un échantillon représentatif de la société suédoise de l’époque, avec des officiers représentant de la classe supérieure et l’équipage plus représentatif des classes inférieures, d’autant que la marine suédoise ne recrutait pas de mercenaires à l’époque.

La plupart des squelettes appartiennent à des hommes âgés de 20 à 30 ans et les analyses génétiques révèlent que la plupart des membres de l’équipage sont assez proches génétiquement des populations contemporaines. Pour les auteurs, l’immigration de l’âge viking en provenance des îles britanniques et de la Baltique orientale n’a pas laissé beaucoup de marques sur le profil génétique des Scandinaves. «Nous ne nous attendions pas à cela, explique Anders Götherström, responsable de l’équipe à l’université de Stockholm. Pour une raison inconnue, les populations qui ont conquis les côtes scandinaves à l’époque viking n’ont pas beaucoup d’enfants.» Une des hypothèses avancées par les auteurs est que ces populations avaient pu venir en tant que commerçants ou diplomates, ou bien comme représentants de membres de groupes sociaux qui avaient tendance à ne pas avoir de familles nombreuses.

EDITORIAL Danger, la face sombre de la IVème République revient avec Emmanuel Macron

Couverture d'un magazine pour rappeler que les Résistants normands ont été, sous l'impulsion du Gal de Gaulle et de ses émissaires, les sauveurs de la République au moment où, de façon opérationnelle, elle était le plus menacée par les intentions Etats-uniennes.

C'est en Normandie, sous les bombes qui ont fait plus de victimes civiles que de victimes militaires au moment du débarquement, qu'a été libérée la première Préfecture de l'hexagone. Ceci permettant le discours refondateur de Bayeux qui a suivi.

Mi-juin 44 de retour vers Londres, le général de Gaulle venu sur les lieux du débarquement laisse derrière lui ses représentants dans la tête de pont et fait de Bayeux, plusieurs mois durant, la véritable capitale de la France libérée avec Raymond Triboulet, (Résistant local) nommé premier sous-préfet de la France Libre.

Le pro de l'inauguration des chrysanthèmes vient sur nos terres pour le 80ème anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie.

La formule lui convient bien compte tenu de la dégradation de sa popularité et de la majorité très relative de son parti est la suivante: Etre placé à un poste honorifique ou prestigieux, sans toutefois disposer d'un pouvoir réel pour modifier le cours des choses (wikipédia).

Lui qui ne brille que par ses discours tentant habilement (reconnaissons le) de capter une part de la gloire d'un défunt va probablement évoquer le sauvetage de la république en juin 44 en oubliant de mentionner que c'était l'ambition du Gal de Gaulle (dont il est tout le contraire) avec la participation des Résistants normands sur place (et pas d'autres) contre la volonté hégémonique de ses comparses Etats-Uniens via l'AMGOT (cf couverture ci-jointe d'un dossier autrefois documenté par un de nos adhérents).

Des soldats allemands seront présents et tous les militaires seront à même de le comprendre dans le cadre d'un hommage respectueux à la qualité de combattant quel que soit l'uniforme porté. Mais le récupérateur va probablement profiter de l'occasion pour faire sa campagne des élections européennes, oubliant que les soldats morts de chaque coté ne se battaient pas pour son Europe fantasmée mais pour leurs patries respectives et que ce n'est pas le Rassemblement National qui met la République en danger puisqu'il l'a déjà bradée à Ursula Van der Leyen et Olaf Scholz.

Sous la IVème le pouvoir politique n'était pas brillant mais il y avait un corps d'Etat imbu de l'idée de service national, un vrai Etat profond d'origine monarchique au service du prince qui incarne la nation et de celle-ci quand il était défaillant, requinqué autant par l'épopée gaullienne que par l'inspiration de quelques cadres passés par l'école d'Uriage (inspirée de l'Ecole Libre de Sciences Politiques devenue Sciences Po) et inspiratrice non reconnue de l'ENA que le fossoyeur de la France a cassée en même temps que les grands corps d'Etat, dont dernièrement celui des diplomates avec le résultat que l'on sait.

EV 9/5/24

voir également sur le site partenaire:

Eric de Mascureau

Chroniqueur à BV, licence d'histoire-patrimoine, master d'histoire de l'art sept 2024

Avranches,

un pan de l’Histoire

normande retrouvé

Grâce aux archéologues de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), c'est un véritable voyage dans le temps, de l'Antiquité romaine jusqu'au Moyen Âge, qui s'offre à nous. Chaque année, les nombreux chantiers d'archéologie menés à travers la France enrichissent notre compréhension de notre Histoire nationale. C'est le cas des fouilles réalisées à Avranches, en Normandie, entre octobre 2023 et février 2024, qui ont permis de restituer aux habitants une partie de leur passé oublié.

Legedia ou Avranches ?

En raison de travaux d'aménagement dans le quartier de Saint-Gervais, les équipes de l'INRAP ont mené des fouilles préventives obligatoires sur un terrain d'environ 6.000 m2, avant que les chantiers modernes ne puissent détruire d'éventuels trésors archéologiques. C'est ainsi que les scientifiques et historiens ont mis au jour les fondations de plusieurs bâtiments antiques, dont une ancienne maison luxueuse appelée Domus. Cette demeure possédait le privilège d'avoir des thermes privés et était ornée de fresques, dont certains fragments ont survécu au passage du temps. D'autres artefacts, tels que des céramiques, nous sont également parvenus, et notamment des fragments d'amphores à vin ou à huile, ainsi que des plats, des bols et quelques pots. Ces découvertes ont également permis de reconstituer l'organisation de l'ancienne cité romaine et de situer le forum ainsi que les principales voies de circulation. Ces trouvailles apportent ainsi de précieux renseignements sur le mode de vie des anciens habitants de Legedia, le nom latin d'Avranches. De plus, elles complètent les recherches effectuées en 1980, qui n'avaient révélé que des habitations bien plus modestes, faites de terre ou de bois. Ces éléments contrastent fortement avec les matériaux plus nobles des bâtiments centraux de la cité, tels que le forum, construit en granit ou en calcaire. Laurent Paez-Rezende, responsable scientifique de l’INRAP, précise que la découverte de ce type de pierre est une première, dans la région : « Il s’agit d’un matériau d’importation. A-t-il été acheminé depuis les carrières de Caen ou, plus au sud, depuis la vallée de la Loire ? […] Cela signifie en tout cas que l’on est capable, à l’époque romaine, de faire venir d’assez loin ce type de pierre pour construire et embellir le forum, c’est-à-dire le monument le plus emblématique et le plus important de la cité. » Affaire, donc, à suivre afin de connaître la réponse finale à ce mystère.

Une cité médiévale

Au cours des fouilles, d’autres vestiges plus récents ont également été découverts par les archéologues. Des pièces de monnaie en bronze et en argent, des boucles de chaussures, des épingles, des appliques décoratives, un sceau en plomb ainsi qu’une enseigne de pèlerinage représentant l’archange saint Michel terrassant le dragon, datés de l’époque médiévale par les scientifiques. Cependant, le véritable trésor de ce chantier de fouille est sans nul doute les 300 tombes du cimetière paroissial de l’ancienne église Saint-Gervais. Les observations archéologiques révèlent que la majorité des corps étaient inhumés dans des cercueils en bois, sur le dos et les jambes allongés, tandis qu'une minorité d'individus étaient enterrés à même la terre. D’autres sépultures contenaient encore, malgré l’usure du temps, des restes d’artefacts comme des chapelets en os ou en pâte de verre, des petites statuettes en os, des bijoux, des bagues ou encore des accessoires vestimentaires. Fait intéressant mais aussi intriguant, une dépouille a été retrouvée avec le crâne scié et troué. Selon l’INRAP cela pourrait alors indiquer « l’existence d’interventions post-mortem sur le corps de ce défunt, peut-être en lien avec une pratique d’embaumement ou d’autopsie ».

Encore un mystère qui reste à être résolu par les scientifiques dont le travail d’étude ne fait que commencer, à Avranches. En effet, Laurent Paez-Rezende estime qu’ils n’ont pas encore « exploré l’intégralité des niveaux romains […] Nous savons qu’il y a un potentiel sous-jacent important, notamment à l’intérieur du forum. La ville romaine dépasse la trentaine d’hectares et nous avons fouillé à peine 6.000 m2. » Ainsi, le travail reste considérable pour les archéologues actuels, et peut-être même pour les générations futures, afin d'offrir aux Français, et surtout aux habitants d'Avranches, une meilleure compréhension de leur passé lointain.