Vous êtes dans le dossier concernant des éléments de doctrine régionaliste. Les textes listés ci-dessous sont classés dans l'ordre d'arrivée, le plus récent étant en premier; pour lire les plus anciens, il suffit de dérouler le contenu du dossier (ou utiliser un mot clé).

- Ce qu'est le régionalisme

- "Penser ce qui nous arrive avec Hannah Arendt"

- "Comment grandir en ignorant son propre héritage culturel"

- Régionalisme et société

- Le régionalisme est une idée d'avenir

- Il faut prendre le régionalisme au sérieux

- Ruralité, province, crise agricole: dialogue avec Michel ONFRAY

Ce qu'est le régionalisme

Genèse

A grands traits dans l'histoire, c'est d'abord du vécu sous l'ancien régime que l'on peut appeler provincialisme au quotidien, avec plus ou moins de nuances et de succès dans l'exercice des libertés locales face à un pouvoir royal centralisateur parce que fédérateur.

La conceptualisation du régionalisme apparaîtra au XIXème siècle à partir de deux phénomènes concomitants.

D'une part, la mécanisation qui accroît la productivité des travaux agraires générant un exode rural vers les villes et leurs opportunités d'emplois dans l'industrie. Les dures conditions de vie et de travail provoquent la nostalgie des habitudes villageoises et provoquent la caractérisation des folklores régionaux, voire locaux.

Cette culture populaire trouve un écho dans la culture dite bourgeoise et romantique exprimée par Zola (Germinal) pour l'aspect social et Hugo pour l'engouement de l'époque médiévale (Notre Dame de Paris). Les moyens nouveaux de communication rendent possible le tourisme pour aller découvrir les ruines (cf Viollet-le-Duc) et les paysages de province popularisés par les impressionnistes, après l'invention des tubes de peinture qui ont permis leur mobilité vers le motif.

D'autre part, l'émergence du concept de région est parallèle à celle de l'émergence des nations et États dans toute l'europe (Allemagne, Italie, Grèce, Balkans, …) ; la reconnaissance de l'identité collective est présente dans les opinions publiques.

Les deux guerres mondiales font apparaître le besoin de planification industrielle répartie sur le territoire dès la première pour l'économie de guerre et pour la reconstruction après 1918 et après 1945.

Pendant les "30 glorieuses", la politique d'aménagement du territoire a été une préoccupation croissante, surtout après les crises pétrolières et financières. Parallèlement la création d'organismes pour gérer cette politique régionale montera en gamme du conseil consultatif désigné à la Région élue démocratiquement, avec une forte compétence économique. En parallèle, les gouvernements, aussi bien de droite que de gauche, initient régulièrement des lois de décentralisation dont la récurrence

prouve leurs carences successives pour résoudre les problèmes de gestion régionale et prouve que les Régions n'ont pas encore atteint un niveau de pertinence statutaire et économique à la hauteur des enjeux.

Pendant cette longue période, les revendications régionalistes ont repris de la vigueur à partir de deux sources.

D'une part un vent de liberté générale après les manifestations de mai 68 ; se rappeler l'intention de régionalisation du Général de Gaulle en 1969. D'autre part, pendant les années 60, la décolonisation des pays du sud qui a donné l'idée de décoloniser les régions ; d'où souvent un régionalisme d'inspiration marxiste, jusqu'à indépendantisme parfois, auquel le régionalisme ne peut être réduit. Reprise d'une conjonction de situation national-international du XIXème siècle à l'origine de régionalisme.

Tous les ingrédients du régionalisme contemporain sont apparus successivement au long de cette longue histoire : identité socio-culturelle, efficacité économique, droit à la reconnaissance et à une liberté de gestion.

Le concept

Le régionalisme est bien plus qu'une revendication passéiste, c'est une conception Politique qui repose sur la conviction que ce niveau des institutions est pertinent à plusieurs titres. Détaillons les domaines du régionalisme identifiés au cours de l'histoire.

1) Le domaine socio-culturel

La première des préoccupations dans ce domaine est la préservation, l'étude et

la transmission des patrimoines (qu'ils soient vivants, artistiques, paysagers, architecturaux), évidemment de façon érudites au départ mais populaire dans leurs finalités. La richesse culturelle n'est pas un enfermement mais un bien à s'approprier, à partager et à échanger. Les visions caricaturales du folklore sont indécentes.

Partager une culture, c'est contribuer à la création d'une communauté de vie voire de destin, c'est aussi être inclus dans un ensemble social qui fait sens. A l'heure de la mondialisation qui uniformise ce qu'elle n'a pas éradiqué, retrouver une identité est un confort de l'esprit dont personne ne peut se plaindre.

Le territoire est un lieu de vie, qui oserait négliger son entretien, le patrimoine bâti qui s'y trouve est comme un tableau sur le mur de votre salon, la littérature y trouve le cadre de ses récits et les lieux sont les scènes de l'histoire que l'on se remémore par des fêtes et des veillées patoisantes. Tout est lié.

2) L'efficacité économique

Le régionalisme est le bon niveau entre le local et le national. La région a la taille qui lui permet d'intervenir au profit du local selon une logique d'aménagement équilibré du territoire et d'investir en coordination avec l’État dans le cadre de programmes structurants ou en partenariat avec des grandes entreprises.

La région garde une taille humaine qui permet la synergie des acteurs de filières locales pour chasser en meute. La méso économie si peu enseignée entre la micro et la macro doit être un domaine d'études préliminaire à la pratique de l'intelligence

économique territoriale pour définir les démarches stratégiques régionales de développement et de sécurité économique. Synergie possible aussi, pour la même raison de proximité afin d'atteindre entre État, élus, associations représentatives et entreprises un seuil de pertinence opérationnelle.

Pour ceux que cela intéresse, la région est le niveau à la fois accessible en terme de compréhension et de capacité à intervenir, en même temps que le niveau pertinent pour s'initier aux enjeux nationaux.

La région c'est aussi le niveau idéal pour répondre aux défis de la mondialisation, penser global et agir local ou pour être un contre-pouvoir crédible aux excès des pouvoirs centraux (Paris, Bruxelles) si le principe de subsidiarité est vraiment pratiqué avec des moyens efficients.

Cela suppose que le champ de compétences de la région soit étendu, que la région soit dotée de droits et de moyens financiers pour une autonomie optimale dans le cadre national.

3) L'efficacité démocratique

La subsidiarité évoquée n'a de sens que dans la mesure où les institutions le permettent mais la problématique institutionnelle a deux aspects ; d'une part, celui de l'expression démocratique et de la prise de décision (gouvernance), d'autre part, la pertinence des échelons (niveau, missions) et leur coordination.

Ce qui plaide pour renforcer le rôle pivot de la Région est avant tout la proximité et un niveau de gestion élevé mais facilement accessible.

-

Les élus en région sont souvent des élus locaux, la presse quotidienne régionale peut être un vecteur d'information réciproque entre élus et citoyens.

-

Les Conseils Économique Sociaux et Environnementaux émanent de la société civile, si les référendums d'initiative populaire deviennent possibles les régions pourraient être concernées par cette procédure.

-

Les régions dans leur rôle d'aménageurs du territoire dotées de moyens importants sont en contact permanent avec les EPCI ( Établissement Public de Coopération Intercommunale).

-

La pratique ou l'observation de la méso économie, comme dirait un éditeur, c'est l'initiation à la macro économie pour les nuls, parce que ce niveau intermédiaire d'économie est perceptible au quotidien, sur le terrain. On peut en espérer des votes plus éclairés ainsi qu'une plus grande participation électorale par la compréhension des règles, contraintes et opportunités de gestion d'une collectivité territoriale majeure.

-

La région est un vecteur d'expression démocratique, surtout si elle prend plus d'importance qu'elle en a aujourd'hui, en sa qualité de contre-poids à la centralisation parisienne. Les citoyens doivent être reconnus comme adultes aptes à gérer les affaires qui les concernent ; on en revient au principe de subsidiarité dont la région peut être un échelon incontournable entre le local et le national.

-

La région peut, de plus, jouer un rôle identique vis à vis de l'Union Européenne qui est un chef d’œuvre déjà bien abouti en matière de centralisation et d'ingérence dans les moindres détails de la vie économique, sociale et personnelle. Pour que ce rôle de contre-poids soit réel, il faudrait, d'une part, que le Comité Européen des Régions devienne une instance décisionnaire au lieu d'être consultative (que l'UE pratique la subsidiarité dont elle parle autrement que de façon cosmétique) et, d'autre part, que les régions françaises y aient une parole qui porte.

-

L'efficacité démocratique passe par l'efficacité politique consistant à donner plus d'importance aux régions françaises (ambition du régionalisme) tant vis à vis de Paris que de Bruxelles. Mais aussi pour une mise à niveau par rapport aux régions étrangères (Belgique, Allemagne, Italie, Espagne) au sein du Comité Européen des Régions où de rudes et non négligeables batailles d'influence ont lieu, à l'abri des regards du plus grand nombre, afin de bénéficier de subventions ou pour défendre les filières économiques propres à chaque région.

4) L'efficacité politique

A l'heure où les velléités jamais concrétisées de simplification du mythique mille feuille réapparaissent avec une éventuelle suppression d'échelon de collectivité territoriale, ce n'est sûrement pas la région qu'il faudrait supprimer. Chacun des cent départements français ne pèserait pas grand chose face à Paris

ou Bruxelles, aucun n'aurait la taille critique pour une politique locale en réponse au défi du global, les plans stratégiques de développement sur six ans (calqués sur ceux de l'UE) ne concerneraient que les fontaines à eau du coin de la rue. Le localisme sans hauteur de vue ni perspective de long terme qui résulterait de la disparition des régions ne ferait que renforcer le pouvoir centralisé (diviser pour régner) et la dépendance des collectivités locales.

Clairement dit, nous ne voulons pas une régionalisation synonyme de décentralisation à caractère trop administratif mais nous voulons un pouvoir régionaliste à caractère politique au sens de capacité de gestion autonome optimale.

Alors se posent tous les termes du débat régionaliste dans le domaine institutionnel :

-

Communes (plus ou moins?), intercommunalités (EPCI versus pays à la mode Pasqua-Voynet), combien de statuts (selon la taille des communes, villes ou agglomérations), taille des régions (pertinence économique et historico-culturelle) …..

-

Répartition des compétences, ressources financières (propres et dotations), égalité des citoyens devant l'impôt d'une collectivité à une autre (différence entre les taux pratiqués pour un même impôt et détermination des assiettes), péréquation des ressources (partage convenu ou dotation de l'échelon supérieur), financements croisés, ….

-

Importance du pouvoir réglementaire voire législatif, statut et périmètre de la fonction publique territoriale, services publics ou au public (financement de la charge), coopération "frontalière" des

collectivités et organisation de la subsidiarité, partenariat public-privé, droit à l'expérimentation, ….

-

Processus électoral, sujets de référendums, enquêtes et commiission du débat public, ….

Et pour simplifier les choses, si on peut dire, clarifier de façon consensuelle le sens des mots indépendance, séparatisme, autonomie, souveraineté, État qui peut être autre chose que la vision que l'on en a en se référant à la fameuse formule : "Le Roi en ses conseils, le peuple en ses États". Allons nous retrouver un État de Normandie en France ? Cela signifierait que la République aurait su reconstruire la France par les régions comme la monarchie avait su la construire par les provinces, et surtout que l'unité n'est pas synonyme d'uniformité dans l’hexagone et outre-mer.

Conclusion

Le régionalisme ne se limite pas au folklore, c'est une vision globale de l'organisation territoriale à la fois politique et administrative, économique et structurante d'aménagements, humaniste et culturelle.

C'est une manière de penser le monde autrement, ainsi que la place de l'homme dans ce monde: un humanisme; manière ancrée dans le passé, pragmatique pour le présent et stratégique pour le futur. C'est une force d'avenir, pas une contemplation nostalgique et encore moins un retour en arrière.

Eric Valin le 29/4/25

PS : L'essence du régionalisme réside dans le caractère particulier et identitaire que lui donne l'adjectif géographique qu'on lui accole. Chaque région a une expression particulière du régionalisme par son histoire et sa culture, qui sont parfois aussi à l’origine d'une culture politique spécifique.

Le régionalisme normand (nous sommes curieux du régionalisme des autres), aujourd'hui porté par Alliances Normandie, est l'émanation d'une histoire millénaire riche de multiples variations depuis Rollon et Guillaume le Conquérant. Il est le sujet d'une vaste littérature transmise qui n'est peut être pas innocente* dans l'expression du concept partageable de régionalisme que je viens de commettre. La mise en application normande du régionalisme sera l'objet d'autres publications car comme le disait Napoléon Ier : "La stratégie est un art simple, toutes les difficultés sont dans l'exécution".

* en particulier l'obsession du Droit : la pratique démocratique de l'althing, l'interpellation juridique du haro, la revendication d'être "maître chez soi", …. qui a inspiré Molière pour l'écriture des Plaideurs ; détail parmi d'autres montrant que la culture française a aussi des racines régionales.

22/1/25 Bérénice Levet publie "Penser ce qui nous arrive avec Hannah Arendt" (L’Observatoire) Catherine Santeff en fait la présentation, reprise ci-dessous, dans laquelle j'ai souligné en gras italique les aspects les plus motivants et justificatifs de notre engagement régionaliste et celui pour la perpétuation des parlers normands. Cette présentation est, involontairement, quasiment un texte fondateur des principes du régionalisme dans son volet de transmission; d'autant plus qu'il fait référence au livre "L’enracinement" de la philosophe Simone Weil.

Il ne peut y avoir de politique culturelle sans culture politique voire philosophique et réciproquement; sinon le nihilisme évoqué nous guette. EV

Bérénice Levet avait déjà consacré un ouvrage à Hannah Arendt. Son nouvel opus propose de penser notre époque à partir de la pensée de la philosophe, augmentée de la sienne, pour réfléchir aux suivantes…

Hannah Arendt, rare, très rare philosophe à avoir pensé la naissance, à partir de la Nativité qui lui fut, en quelque sorte, révélation, étendit celle-ci à tout être venant au monde et capable de le renouveler. À condition, toutefois, que le nouveau venu ne soit pas " jeté dans le monde", comme le pensait Heidegger, mais qu’il "vienne au monde dans un monde qui le précède et où d’autres hommes l’accueillent". À défaut de ce passé non transmis, le nouveau "peut se contenter de détruire l’ancien". Et c’est ce à quoi, selon Bérénice Levet, nous assistons aujourd’hui : " Nous avons tout sacrifié à l’idole du mouvement". S’est perdu "l’équilibre entre la tradition et l’innovation, entre l’ordre et l’aventure."

La Révolution française apparaît comme moment capital, sinon originel de ce fait. Dans La condition de l’homme moderne, Hannah Arendt déclare que : "Le premier accès de l’homme à la maturité est que l’homme a fini par en vouloir à tout ce qui est donné, même sa propre existence – à en vouloir au fait même qu’il n’est pas son propre créateur ni celui de l’univers." Le ressentiment qui en résulte constituera la base du nihilisme actuel. Mais loin de toute nostalgie romantique qu’elle déplore, Hannah Arendt, si elle met l’accent sur ce que Simone Weil appelle pour sa part « l’enracinement », c’est que, selon Bérénice Levet : "L’appartenance à une communauté concrète, historique, forte de ses fondations, de ses frontières aussi, est la condition sine qua non d’une expérience politique authentique. Sans compter la communauté de langue." Il ne s’agit donc pas de revenir à la tradition pour elle-même, pour manger le cake aux amandes que faisait grand-mère, mais bien de percevoir qu’être au monde ne va pas de soi et pose, en quelque sorte, ses conditions. Le passéisme n’est pas de mise et l’opinion binaire, qui oppose conservateurs et progressistes, ne comprend rien à l’enjeu fondamental qui lie l’ancien et le nouveau.

Autre lien essentiel qui apparut à Hannah Arendt lors du procès Eichmann est celui qui noue atrocement l’absence de pensée et le mal. Le langage stéréotypé qui caractérisa les paroles de l’accusé, jusqu’au moment de sa mort, où il récita mécaniquement des paroles entendues à la messe, frappa la philosophe au plus haut point. Elle en déduisit que "Demander à quelqu’un qui ne pense pas de se comporter de façon morale est un pur non-sens". Question ô combien d’actualité ! Bérénice Levet se réfère alors au pédopsychiatre Maurice Berger, lequel nous dit, dans son ouvrage Faire face à la violence en France, que "leur constante impulsivité les empêche de s’arrêter pour penser" et pour "imaginer ce que pense et ressent l’autre". Ces adolescents, dont il est ici question, apparaissent comme des êtres privés de profondeur, vivant à la surface d’eux-mêmes et du présent. Ce qui fera dire à Arendt, qui les oppose aux "grands monstres" : "La banalité du mal ne dit rien d’autre que cette superficialité du criminel." Bérénice Levet ajoute que "L’épaisseur temporelle n’est pas donnée avec la vie, elle s’acquiert à la faveur de la transmission. C’est alors seulement que de créature aplanie sur le présent, elle se redresse".

La transmission est le grand mot de l’histoire. Car l’amor mundi, dont Hannah Arendt dit qu’il lui est venu sur le tard, suppose qu’au nouveau venu sur la terre soit transmis un passé. Privé de celui-ci, privé d’une assise fondamentale, il ne pourra bientôt plus que choisir le souci de soi aux dépens du souci du monde. C’est pourtant bien ce dernier qui est au fondement du politique. Et si Hannah Arendt croit au renouvellement, tel que la Crèche le promet dans le génie du christianisme, c’est au génie du judaïsme qu’elle confie le soin de la mémoire ; celui-là même dont résonne le fameux "Zahkor !", c’est-à-dire : "Souviens-toi !". Ainsi, reliant l’ancien et le nouveau, elle permet à Bérénice Levet de faire voler en éclats le soi-disant paradoxe que ce lien recèlerait : "L’École se doit d’être conservatrice si l’on ne veut pas hypothéquer la promesse de renouvellement que l’enfant porte". Et qui dit transmission dit d’abord et surtout celle de la langue qu’on ne peut réduire à un "outil de communication". Hannah Arendt dans Vies politiques, déclare : "Toute époque pour laquelle son propre passé est devenu problématique à un degré tel que le nôtre, doit se heurter finalement au phénomène de la langue ; car dans la langue ce qui est passé a son assise indéracinable, et c’est sur la langue que viennent échouer toutes les tentatives de se débarrasser définitivement du passé."

L’homme moderne, ayant perdu le monde pour le moi sous l’effet de l’absolutisation de l’émancipation, doit renouer avec une anthropologie de la transmission s’il ne veut pas se perdre tout à fait.

Laissant au lecteur le soin de découvrir d’autres aspects de la pensée d’Hannah Arendt à laquelle l’auteur ajoute sa propre part, je salue ce travail inédit qui consiste à penser avec celle qui nous précède, mettant ainsi en pratique la transmission qu’elle appelle de ses vœux. CS

Dans ce court article l'essentiel pour nous régionalistes est "comment grandir en ignorant son propre héritage culturel". Ce qui est vrai pour les Africains l'est aussi pour nous; vive la culture normande constitutive de la culture française dans la civilisation européenne!

Et, zut à ceux qui nient cette évidence et ses bienfaits.

Régionalisme et société (Editorial du 25 avril 2024)

Lors d'un éditorial précédent (transféré dans le dossier 4-14) nous disions que le régionalisme est un sujet d'avenir parce que nous le croyons ; sous-entendu entre nous, sa promotion reste un impératif vers concitoyens, élus et fonctionnaires parce que ce point de vue est loin de faire consensus.

Quels systèmes socio-culturels et politico-économiques peuvent faire obstacle à une pratique régionaliste?

Spontanément, on pourrait répondre la République française, la qualification géographique donnant sens parce que l'Allemagne et l'Italie ont un régime républicain assorti de régions fortes, ce n'est donc pas ce régime en soi qui est fautif ; le contraire serait même très normal. L'histoire de chacun de ces pays explique le différentiel actuel.

Chez nous, le problème est une forme d'obscurantisme confondant république "une et indivisible" avec république "uniforme". Fanatisme républicain qui a découpé l'Algérie en trois départements dont la séparation ne pouvait être qu'une guerre de sécession avec tous les drames qu'une guerre civile peut engendrer. Le même obscurantisme a donné à Mayotte un statut de département sans penser aux conséquences devenues ingérables malgré les coups de communication d'un ministre débordé. Élus et fonctionnaires comprennent vite à condition d'expliquer longtemps ou de manifester avec vigueur.

Notons que la plupart des monarchies d'Europe ont une pratique régionaliste de leur gouvernance.

Deuxième facteur, l'Union Européenne dont l'ADN est de dévitaliser les États-nation pour s'y substituer par divers moyens relatifs au juridique, aux prérogatives économiques, à la promotion électorale d'agents de corruption des souverainetés ; tel Emmanuel Macron, summum d'une longue liste en France, mais aussi de nombreux chefs de gouvernements d'autres pays.

Les régions européennes sont des zones à caractère géo-économique tels les arcs atlantique, alpin, méditerranéen, baltique, etc ; rien d'identitaire ou d'historique dans ces définitions.

Dans une phase de transition, de façon plus ou moins avouée dans les communications selon les époques, avec ce référentiel intellectuel la France devrait comprendre sept ou huit régions.

Le troisième facteur, qui rejoint sans peine le deuxième, est le libéralisme qui raisonne en terme de marchés ou de bassins économiques pouvant s'ériger à long terme en espaces dotés d'une capacité au moins réglementaire sinon législative (théorie de Kénichi Ohmae) effaçant les frontières étatiques actuelles ; confère les programmes interreg de l'UE en préfiguration de cette évolution.

Le quatrième facteur est l'écologie qui n'a de considération que pour les espaces naturels n'ayant rien à voir avec les territoires définis par une histoire, une culture et une gouvernance. Le wokisme par son aspect négationniste de l'histoire et de l'enracinement, pour détruire les peuples et les transformer en minorités sociologiques d'une population, a une approche que l'on peut qualifier de similaire. Convergence des luttes mais aussi de l'ignorance ou du mépris de ce qui constitue les identités collectives et individuelles ; désert anthropologique, absence d'humaniste et d'existentialisme.

Le cinquième facteur, émergeant, est l'islam qui divise l'espace en deux parties, la terre des croyants et celle des autres à conquérir. Admettons qu'à l'évidence la charia est une loi canonique régissant la vie religieuse, politique, sociale et individuelle dans sa définition qui est totalitaire dans le sens que lui a donné Bénito Mussolini ("L'État est dans tout et tout est dans l'État") avec tous les risques pour les libertés conçues de façon humaniste que pose une telle globalisation qu'elle soit religieuse (Inquisition, islamisme) ou politique (nazisme, communisme).

La charia est en fait aussi l'expression claire d'un fait quasi inconscient, parce que peu étudié (voir Bernard Nadoulek), selon lequel il existe un rapport entre religion, culture, politique et développement économique. La suite n'est qu'une question de choix personnel ou collectif et de degré de prosélytisme plus ou moins contraignant.

On voit tout de suite quel type de société dans ses aspects socio-culturels et politico-économiques rend le régionalisme possible même si dans cette société des influences y sont des obstacles ; parmi les candidats à l'élection du 9 juin, certains répondront que c'est l'Europe chrétienne d'avant l'UE.

Classiquement, pour conclure ouvrons une perspective à partir du dilemme rural de la poule et de l’œuf :

le déclin sociétal, économique et politique a t-il pour cause le déclin religieux ou l'inverse puisque les deux sont liés?

Admettons une autre évidence, la monarchie française (jusqu'à l'excommunication temporaire de certains de nos rois) a contesté la volonté hégémonique de l'Église en faveur d'un équilibre de services réciproques. Avec le renfort de la Renaissance culturelle et politique (la souveraineté) et la fin des procès type Galilée, il y a eu un essor scientifique, industriel et économique qui a "occidentalisé" le monde. Africains, américains, asiatiques vivent aujourd'hui à partir de concepts scientifiques et économiques, ainsi que, moindrement, politiques et juridiques fondamentaux venant de l'Europe d'un autre temps.

EV

Le régionalisme est une idée d'avenir (Editorial du 30 mars 2024).

Depuis plus de deux siècles, le régionalisme se manifeste en permanence mais avec plus ou moins d'intensité et selon des raisons variables au fil du temps ; toujours préconisé comme remède à des situations problématiques mais jamais institué comme solution pérenne.

Au XIXème siècle, le régionalisme a trouvé sa première expression par le biais d'intellectuels contre-révolutionnaires et en contre-poids au centralisme napoléonien. Puis suite à l'exode rural, les catégories plus populaires, atteintes de nostalgie, ont été co-productrices et adhérentes à la formalisation du régionalisme dans ses aspects folkloriques, artistiques et culturels sous l'égide de sociétés savantes et de l'ambiance naturaliste à la mode. Sans oublier que le sort d'une région, l'Alsace-Lorraine, a été un marqueur obsessionnel sous jacent pendant prés de cinquante ans.

Au XXème siècle, pendant la première guerre mondiale, le régionalisme a pris une dimension économique supplémentaire par la nécessité de concevoir un aménagement du territoire compensatoire à la perte des industries situées en zones occupées. Après la deuxième guerre mondiale, la reconstruction et la relance économique essentiellement pilotées par la haute-fonction publique, pour cause d'instabilité gouvernementale, ont été une grande réussite mais non sans défauts consignés dans deux livres : "Paris et le désert français" de Jean-François Gravier et "Le mal français" d'Alain Peyrefitte.

La réponse à ces deux lanceurs d'alerte a d'abord été le projet non abouti du Général de Gaulle en 1969, et l'amorce de régionalisme, pas encore aboutie, de Gaston Defferre en 1982. Le pouvoir à Paris, comme tout pouvoir, tend à la centralisation et ne desserre l'étau que sous la contrainte soit économique soit citoyenne ; de ce fait il nous est octroyé un ersatz de régionalisme sous forme de déconcentration et décentralisation.

A terme, probablement, la centralisation bruxelloise ne sera qu'une aggravation de la parisienne, et le terme de régionalisation sera le faux nez d'un processus de démantelement des États-nations.

La France va mal, elle est déjà morte selon certains, par surendettement, transfert de souveraineté à Bruxelles, submersion migratoire et culturelle ; cette dernière ayant pour causes cumulées l'islam conquérant, la culture états-unienne dont woke et repentance, la fabrique du crétin digital. Le régionalisme n'est pas la cause de la dilution de la France mais au contraire l'anti-corps de ses maladies ; il a plusieurs racines dont culture et appartenance communautaire historiques, insularité, irrespect d'un État tatillon pour les citoyens mais dispendieux pour son fonctionnement, solidarité et efficacité de la proximité, développement intellectuel et compréhension des œuvres, etc.

Les députés de 1789 qui portaient les doléances à Paris sont devenus les petits vendeurs de programmes de partis nationaux, ils jouent contre le peuple (référendum de 2005 piétiné) et ils deviennent dérisoires (ils votent pour le transfert de leurs prérogatives à Bruxelles et votent un loi sur les discriminations capillaires quand la France a 3300 milliards de dettes, une économie à la peine et de plus en plus de chômeurs).

Pour toutes ces raisons de logique politique et économique, sociale et culturelle, la Région apparaît comme échelon pertinent des institutions entre le national et le communal. La Normandie ne peut rater cette opportunité de développement économique et humain ; elle doit s'affirmer au delà de la conservation de l'héritage par sa promotion économique et culturelle qui vont de pair.

La conservation du patrimoine par les associations contraintes à fonctionner sur le mode dernier carré de Waterloo n'est plus d'actualité, c'est glorieux mais fatal ; il faut décréter la mobilisation générale. C'est ce à quoi nous allons nous employer, en gardant notre liberté d'opinion et de ton qui sied à la gravité de l'enjeu, avec le concours de ceux qui le voudront bien sans exclusives ni œillères.

EV

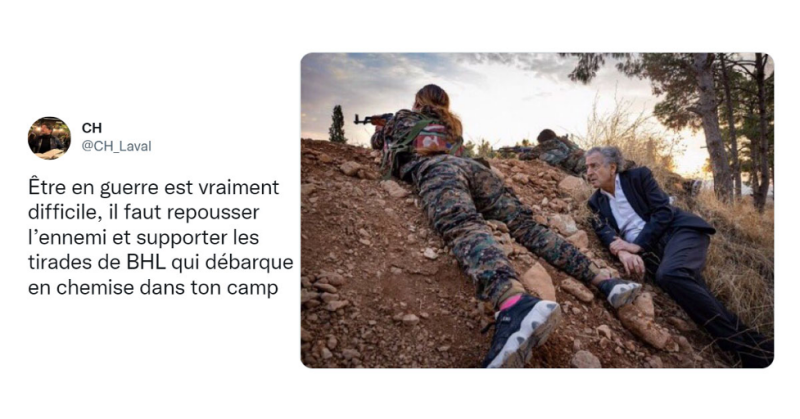

EDITORIAL 25/7/24

Il faut prendre le régionalisme au sérieux

Illustration par BHL en Ukraine

"Armons nous et partez"; vieille formule répandue depuis la première guerre mondiale, toujours d'actualité pour réparer les bêtises des dirigeants quand ce n'est pas leur cynisme ou leur incompétence à disséquer un problème afin de le résoudre.

La partie orientale de l'Ukraine est russophone, ce qui ne signifie pas forcément russophile, et elle dispose de ressources naturelles qui lui donnent un intérêt géoéconomique. Les vicissitudes de l'histoire ont fait de l'Ukraine la source de la Russie, son intégration, son martyr (Holodomor) et son extraction par la chute de l'URSS puis la proie visée par Vladimir Poutine.

Le Président Poutine ambitionnant la réintégration de l'Ukraine dans la Russie s'est fait menaçant de manière perceptible au point d'alerter les occidentaux qui ont mis en place un processus, le "format Normandie", en 2014 à l'occasion de la commémoration du débarquement allié de 1944, comprenant l'Ukraine, la Russie et le "couple" franco-allemand.

C'est à ce moment que le bal des faux-culs commence, tel que révélé beaucoup plus tard par Madame von der Leyen, afin de gagner du temps pour armer l'Ukraine en tentant de calmer et de délégitimer la revendication à base culturelle de Vladimir Poutine.

Les occidentaux convaincus de l'ambition guerrière de la Russie proposent donc que l'Ukraine accorde un statut reconnaissant à sa partie orientale sa spécificité culturelle; les deux Etats concernés acceptent la proposition dont l'exécution sera garantie par le "couple".

La, rien de positif ne se fait; l'Ukraine n'accorde pas le statut envisagé et le couple ne réagit pas, les occidentaux et l'Ukraine se préparent mollement à l'éventualité d'une agression russe. Par contre les actes nuisibles prolifèrent; l'Union Européenne n'apparait pas comme puissance d'équilibre avec une forte capacité de jeu dans les relations internes à l'espace entre l'Atlantique et l'Oural, les EUA font de la provocation comme d'habitude avec leurs révolutions suscitées (velours, orange, oeillet, etc) et une perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, un statut de neutralité de l'Ukraine sur les modèles autrichiens (1945) ou finlandais (guerre froide) ne sont pas envisagés bien que l'Ukraine ait abandonné son nucléaire militaire à Moscou dans ce but (aparté: l'Irak et la Lybie avaient fait de même; évaluez le résultat...).

Finalement, faute d'avoir mis en place un statut régionaliste le président russe a trouvé le prétexte à intervenir en Ukraine.

EV

PS Bilan:

- 300 000 Ukrainiens sacrifiés, manipulés et trahis par EUA, abandonnés par l'UE.

- l'OTAN a deux adhérents de plus et l'UE dépend encore plus d'elle pour sa défense (sous réserve comme pour Kiev.....)

- Chine, Russie, Inde sont en relations plus étroites avec une bonne partie du "sud global" derrière eux

- industrie et commerce international européens amochés, énergie plus chère (pour mémoire les EUA exportent gaz et pétrole, y compris de schiste , vers l'UE)

- l'Ukraine, épuisée, ouvre discrètement des préliminaires à une négociation de paix avec risque de perte de la partie orientale, solution pire qu'un statut d'autonomie partielle envisagé

- on prévoit l'adhésion accélérée de l'Ukraine à l'UE bien qu'elle ne remplisse pas les conditions économiques et de lutte contre la corruption nécessaires (à l'image de tous les PECO, quand en plus ils ne sont pas islamisés comme la Bosnie, le Kosovo et l'Albanie), ça va coûter cher au détriment de la façade ouest de l'UE

- en remerciement l'Ukraine coupe le flux de pétrole russe toléré pour les besoins de la Hongrie malgré les sanctions, une façon de la punir des libertés (insupportables pour Bruxelles) qu'elle prend

- dans la foulée on a sacrifié les Arméniens et fait des promesses de gascon aux Géorgiens, les séparatistes de la Moldavie relèvent la tête

PS BHL exemplaire dans la façon de vendre cette guerre suscitée, sinon déclarée, par les EUA: pour en savoir plus tapez sur google "BHL photo Ukraine", un exemple de savoir faire https://www.20minutes.fr/monde/3261031-20220330-guerre-ukraine-gare-photomontage-bernard-henri-levy-faux-studio ,idem dans les décryptages de TF1

Ruralité, province, crise agricole: dialogue avec Michel ONFRAY

Billet de Florestan 5/3/24:

Nous vous proposons de lire ci-après un dialogue que nous avons eu récemment avec Michel Onfray sur le thème de la ruralité, de la province et de la crise sociale agricole à partir du texte d'un entretien de Michel Onfray donné à Ouest-France sur ce thème dans le courant du mois de février 2024 dans le cadre d'un nouveau magasine, "ruralité" lancé par le quotidien du Grand ouest...

Ruralité Ouest-France

QUESTIONS A l’ATTENTION DE Monsieur ONFRAY

1 - Vous dénoncez souvent une forme de mépris du pouvoir à l’égard du peuple, singulièrement du pouvoir central parisien à l’égard du peuple de province, et vous revendiquez la nécessité de redonner du pouvoir aux provinces pour que le peuple soit davantage entendu et qu’il se sente plus considéré. On peut le lire comme une nécessité pour faire nation et limiter les fractures sociales et territoriales. Dans cette articulation qui consiste à décentraliser le pouvoir, vous affirmez par ailleurs que l’Etat lui-même n’a plus beaucoup de pouvoir, qu’il obéit à Bruxelles, Bruxelles obéissant aux Etats-Unis.

Trois questions que vous pouvez traiter en une seule et même réponse :

-

Vous parlez de province. Est-ce qu’il n’y a pas également à considérer l’échelon du pays. Les pays sont historiquement reconnaissables, identifiables par un paysage, un patrimoine qui s’est forgé au travers une longue histoire, à une époque où les populations étaient moins mobiles.

-

Je parle de la province et des provinces en effet comme d’un contrepoids au pouvoir jacobin, parisien, centralisateur et centralisé. Je n’ignore pas que le charcutage sollicité par l’Europe de Maastricht et réalisé par le président Hollande avec sa création de communautés de communes et son découpage de régions sans aucun souci de leur histoire, procédait d’un désir d’effacer ce que les politiciens nomment avec un peu de mépris les territoires , un terme d’éthologie qu’on réserve habituellement aux animaux sauvages et qui nomme l’espace contrôlé par le mâle dominant.

-

Nous baignons dans le centralisme parisien depuis Philippe Le Bel. En ce sens, le jacobinisme existait avant les jacobins de 1793 et il existe plus que jamais à l’heure actuelle. La critique que les Jacobins font des Girondins démarque les éléments de langage de Robespierre : on ne pourrait faire Nation, selon lui, qu’avec un pays aux ordres d’une tête, la capitale - c’est ce que dit l’étymologie- pilotée par un seul.

-

Or on peut aussi faire nation avec des régions : la Corse n’est pas la Bretagne qui n’est pas Mayotte qui n’est pas Saint-Pierre-et-Miquelon ou la Guyane. Ce jacobinisme, sauf s’il est aux mains d’un chef d’État vertueux, je songe au général de Gaulle, devient facilement, via la bureaucratie, un instrument de dictature d’une minorité parisienne sur une majorité de provinciaux. Le logiciel jacobin, dont Tocqueville disait dans L’Ancien régime et la Révolution française qu’il avait été épargné par la révolution, puis augmenté par elle, est périmé.

-

A côté de cette nécessité de redonner le pouvoir au peuple, tel que vous le souhaitez, au travers une France girondine, est-ce qu’il n’y a pas aussi d’autres échelons d’intervention à imaginer. Nous sommes face à ce qu’on nomme aujourd’hui de manière un peu fourre-tout des enjeux de transition environnementale par exemple. Est-ce que sur ces enjeux qui ne s’arrêtent ni aux frontières d’une Province ni aux Frontières d’un Etat, il n’y a pas à imaginer un échelon supra et si oui quelle articulation entre les différents échelons pour qu’à la fois nous soyons dans l’efficacité et l’unité…

-

Bien sûr. La critique jacobine du girondisme laisse croire que la région serait comme un atome sans relation avec quoique ce soit d’autre que lui !

-

Or, il faut donner à la commune un grand pouvoir en dehors de l’actuel fonctionnement jacobin du pouvoir municipal. Je tiens pour un communalisme libertaire avec des maisons du peuple qui seraient autant d’occasions de faire la politique avec plus de démocratie directe notamment avec un recours régulier à ce que les Suisses appellent des votations, en fait, des référendums.

-

Je crois également à l’échelon départemental, avant l’échelon régional. Cet ensemble qui permettrait une démocratie plus directe serait bien sûr en relation avec l’État. Actuellement le chef de l’État seul décide de faire ou non la guerre souvent présentée comme d’un droit d’ingérence humanitaire ou d’une lutte contre le terrorisme - Mitterrand avec l’Irak, Sarkozy avec la Lybie, Hollande avec le Mali, Macron avec la Russie. Le peuple français qui est souverain doit pouvoir décider mais il faut une main pour déclencher l’arme nucléaire en cas de besoin. L’organisation girondine n’exclut pas le chef de l’État dont les pouvoirs seraient à redessiner. Je rappelle que ce chef d’État est l’obligé de son peule alors que depuis des décennies c’est le peuple qui est l’obligé de son chef de l’État - qui par ailleurs est lui-même l’obligé de la bureaucratie européiste.

-

Le pouvoir n’est-il pas d’abord aux mains des entreprises qui ont toutes leurs sièges à Paris. Si oui, donner du pouvoir politique aux provinces, est-ce que ça changerait fondamentalement les choses ?

-

A Chambois, dans l’Orne, dans mon village natal, où il y a une boulangerie, une épicerie, une coiffeuse, une librairie de livres anciens, un ferronnier, un bar tabac, un menuisier, une antiquaire, une scierie, sans oublier les paysans, le pouvoir n’est pas à Paris !

-

Ma gauche est proudhonienne, c’est-à-dire que je crois au pouvoir de la mutualisation, de la fédération, de la coopérative. C’est faute de ce genre d’initiatives, à cause de la prégnance du modèle jacobin, que chacun souffre sa misère dans son coin en ne sachant pas s’organiser pour faire face ensemble. La gauche demande plus d’égalité, au détriment de la liberté, la droite plus de liberté au détriment de la liberté, j‘en appelle pour ma part à une égalité et une liberté tempérées par la fraternité.

2- Quelles potentialités pour les territoires ruraux ? Les villes sont souvent considérées comme le lieu de l’innovation parce que les laboratoires, les universités y sont rassemblées, les moyens aussi de communication… A côté de cette innovation scientifique, technologique, est-ce que les territoires ruraux ne sont pas le lieu d’une nouvelle forme d’innovation, l’innovation sociale, toute aussi précieuse. En raison de besoins non couverts, ni par le secteur marchand ni par l’Etat, les habitants des territoires ne sont-ils pas souvent dans l’obligation de se réinventer et donc est-ce que ça ne les place pas à la pointe de cette innovation sociale, imaginant parfois des nouvelles formes de commerce, des cafés librairies, des espaces de travail partagés…

En effet, tout est fait pour les villes et leurs banlieues avec le résultat que l’on sait... Les écoles, les postes, les commissariats, les gendarmeries, les hôpitaux, les maternités ferment dans nos campagnes. On voit fleurir partout des hospices, comme on disait jadis, où l’on parque les vieux, j’aime ce mot dans lequel je mets toute l’affection et le respect qu’on leur doit, parce qu’ils sont devenus improductifs. Les familles délèguent leur affection.

Ces temps-ci le pouvoir maastrichien pense les provinces comme des réserves d’indiens où l’on pourrait envoyer des migrants en quantité ou toute une population gênante qui évolue à Paris et qui ferait mauvais genre pendant les Jeux Olympiques. Voilà comment Paris pense ce qui n’est pas elle en France.

Dès lors à quoi bon un réseau de chemin de fer en campagne, malgré son véritable intérêt écologique, puisque le paquet est mis sur les TGV qui relient les grandes métropoles du pays ? A quoi bon couvrir tout le pays en réseau haut-débit puisque l’exode rural attire en ville tous les talents de la campagne qui trouveront de quoi vivre leur vie professionnelle virtuellement ? Pourquoi des universités en dehors des mégapoles puisqu’on ferme des écoles maternelles dans les villages ? La priorité des jacobins va aux villes, aux métropoles, aux mégapoles et aux banlieues.

3 - A côté de l’innovation sociale, est-ce qu’on ne peut pas considérer aussi que les territoires ruraux sont des espaces sans lesquels on ne pourra pas faire avancer les sujets autour du bien-produire, de l’environnement, de l’énergie renouvelable… et de fait est-ce qu’ils ne devraient pas représenter un centre d’intérêt stratégique qui mériteraient davantage d’attention ?

La campagne ne doit pas devenir le terrain de jeu des écologistes, des bobos, des néo-ruraux condescendants sur les marchés du dimanche qui jouent aux campagnards en s’esbaudissant devant une patate recouverte de terre ou une carotte biscornue.

Elle ne doit pas être le laboratoire des dévots du réchauffisme ou de ceux qui estiment que le bien-être animal prime le bien être paysan. Pour certains jeunes gavés par la propagande d’État dès leur plus jeune âge, plutôt protéger les dauphins que les marins pécheurs, plutôt sauver une fleur mutante sur deux hectares que le tissu rural et agricole, plutôt des éoliennes qui massacrent le paysage (à Chambois : qui défigureraient les paysages des combats de la fin de la Poche de Falaise en 1944…) pour produire une énergie propre mais cosmétique qu’une centrale nucléaire qui rend possible une souveraineté énergétique.

Si la campagne doit être un lieu d’expérimentation, ce sera celui de son extermination au profit, à moyenne échéance, d’une industrialisation mondialisée de la nourriture. La production de la viande clonée, qui économise la souffrance animale au prix d’un dispositif scientifique hyper toxique et polluant, est ce à quoi travaillent les écologistes qui ont pour eux tous les maastrichiens de droite et de gauche.

4 – Au-delà du rapport au politique, de l’économique, qu’est-ce qui selon vous sont les principaux traits distinguant la province de Paris ?

Lire ou relire Balzac : Paris est le lieu de convergence de tous les Rastignac puisque c’est là-bas que s’exerce le pouvoir sur le reste du pays.

La province, c’est le lieu où l’on subit ce qui a été décidé à Paris - après l’avoir été à Bruxelles…

5 - La crise agricole est-elle selon vous une crise économique, politique, sociale… ou plus largement le symptôme d’une crise civilisationnelle ?

C’est en effet une crise civilisationnelle. Elle montre enfin comment fonctionne l’Europe de Maastricht, forte avec les faibles, faible avec les forts, car elle est la courroie de transmission de la mondialisation dont chacun peut voir désormais qu’elle n’est pas heureuse.

Le paysan tel qu’il est décrit par Virgile dans Les Géorgiques a vécu jusqu’au Débarquement du 6 juin date à partir de laquelle les États-Unis, avec leur plan Marshall, mécanisent les campagnes et industrialisent l’agriculture avec leurs chimies toxiques répandue pour augmenter la productivité . Fin du cheval, avènement du tracteur. Fin du maréchal ferrant, avènement du mécanicien agricole. Fin du paysan, naissance de l’exploitant agricole. Fin de l’héritage transmis au fils aîné, pleins pouvoirs donnés aux banquiers.

6 – Pour sortir de cette crise (pas exclusivement la crise agricole), est-ce qu’on ne manque parfois aussi de rêves et d’utopies partagés ?

Nous crevons de rêves et d’utopies partagées. Des millions de morts ont accompagné les rêves et les utopies. Le temps est venu, justement, de sortir des rêves et de utopies. Proudhon ne rêvait pas, il n’était pas utopique, et sa pensée n’a généré aucun goulag - ni même de goulag mental.

**********************************************