Vous êtes dans le dossier concernant l'aménagement du territoire, le développement durable, l'environnement. Les textes listés ci-dessous sont classés dans l'ordre d'arrivée, le plus récent étant en premier. Pour lire les plus anciens, il suffit de dérouler le contenu du dossier (ou d'utiliser un mot clé).

.............................................................

- Dix années de réunification : l'excellent bilan d'Hervé Morin

- Le trait de côte entre retour à l'état naturel et adaptation à la hausse du niveau de la mer

- Voir aussi en matière d'AT la rubrique 4-6 sur l'implantation des centres de données

- La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, axes de politique

- Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) exemple de la Communauté du Havre

- Label Territoire Engagé pour une Transition Écologique décerné à Malaunay (76)

- Développement des villes moyennes sous-préfectures

- Une structuration de l'aménagement de la France prend forme

- Logement et développement économique

- La Manche préserve ses sites naturels

- Le trait de côte bouge plus vite que l'administration selon le maire de Siouville-Hague

- Les outre-mer au coeur de la stratégie maritime nationale

- Le CPER normand est enfin signé

- La loi Zéro Artificialisation Nette et le développement

- Dépendance régionale au regard de l’île de France

- Schéma régional des carrières

- Parc régional des boucles de la Seine

- Elbeuf pour l'exemple, explication de texte

- Criel sur mer comme témoin de charge sur le littoral

- La Poste menace d'éroder le service public en milieu rural

- COP NORMANDIE: PREMIÈRE FEUILLE DE ROUTE POUR RÉDUIRE DE 50% LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE D'ICI 2030

- Peut on espérer un ministre de la mer en 2024 ?

- Artificialisation des sols ; gribouille et embrouille

- Le développement durable plutôt que l'écologie politique

- Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral

- Habitat: faire du neuf avec du vieux avant ruine et désert

- N'avoir qu'un seul critère de décision (le CO2) serait irresponsable

Dix années de réunification : l'excellent bilan d'Hervé Morin

EV 14/1/26

Nous (Alliances Normandie) ajoutons notre satisfecit au concert de félicitations concernant la gestion de la région depuis dix ans par Hervé Morin et sa majorité.

Elles ne gênent que les grincheux politiciens ou les adeptes de l'obscurantisme jacobin, réfractaires à l'idée de régionalisme en général et à l'identité normande en particulier.

En tant que régionalistes normands nous ne pouvons qu'être satisfaits des deux mandats du Président Hervé Morin qui a su faire vivre de façon harmonieuse le tandem Rouen-Caen dans la répartition des fonctions capitales de la région ; projet qui, initialement, laissait dubitatifs bien des observateurs.

Qui a su insuffler une dynamique de cohésion offensive chez les entrepreneurs sous la bannière aux léopards que ce soit localement ou dans les salons professionnels français et internationaux.

Qui a initié des politiques de filières spécifiques, on pourrait dire identitaires, à la région.

Qui a réveillé une fierté normande dans la population qui l'exprime trop timidement à nôtre goût ; en incitant au pavoisement avec un résultat positif mais géographiquement inégal et en soutenant les initiatives en faveur de la langue normande.

Beaucoup reste à faire, dans un contexte national et européen peu favorable, mais ne gâchons pas la fête, savourons la, et repartons requinqués pour relever les défis du futur.

A l'occasion du dixième anniversaire de la réunification administrative de la Normandie, Paris-Normandie, a publié une série d'une demie douzaine d'articles dont nous avons retenu les éléments suivants.

Ouest-France dont nous avons extrait deux articles (en encarts) a évoqué l'événement. Des sondages, dont nous attendons les résultats, tournés vers le public ont posé deux questions majeures: "Qu'est-ce qu'être Normand" et "Quelles sont vos propositions pour la Normandie".

L'entrevue du président Hervé Morin

Après un article qui retrace l'histoire de la Normandie en quelques dates (dont celle de la séparation en 1956), lors d'une entrevue Hervé Morin a pu faire état d'un sondage révélant que 93% des normands sont fiers de la région et que 75% d'entre eux considéraient la réunification réussie.

La question budgétaire a été évoquée évidement de façon superficielle et anecdotique compte tenu du format réduit de l'entretien. Le président reconnaît quelques retards sur des objectifs: politique de santé1, alimentation normande dans les lycées, suppression de postes, formation à cause de contraintes gouvernementales bien qu'il y ait eu de multiples succès dans le supérieur et dans la perspective des créations d'emplois industriels.

L'économie normande souffre (l'automobile, la pêche) mais de nouveaux emplois industriels2 sont proches grâce aux chantiers de Penly et de toute la filière énergétique auxquels il faut ajouter la reconversion de la Vallée de la Seine avec des industries liées à la transition écologique.

Au terme de l'entretien Hervé Morin laisse entendre qu'il sera candidat à un troisième mandat en 2028 si les conditions personnelles et politiques le permettent3.

1 La santé ne fait partie du champ des compétences des régions mais comme pour la SNCF autrefois, les gouvernements sont très heureux que les régions outrepassent leurs droits pour palier les carences d'un État aussi défaillant que prétentieux. Le Premier Ministre S Lecornu envisageait fin 2025 de décentraliser la politique de santé vers les Régions,.... ben voyons ; et pour l'autonomie de gestion, la régionalisation, qu'a t-il prévu ??

2 Les emplois attendus ne seront pas ni quantitativement ni qualitativement du même ordre que ceux disparus ; et, de plus, avec un différé dans le temps qui dégrade/amplifie le problème d'économique à social.

3 Dans l'état actuel de l'engagement des parlementaires et de nombreux conseillers départementaux pour jouer collectivement au profit de la Normandie, un troisième mandat s'impose le temps d'éduquer pléthore d'élus encore trop sensibles aux joutes politiciennes des partis jacobins ; et que dire du localisme tremplin de carrière au Havre et à Rouen.

L'entrevue d'Arnaud Brennetot

Le géographe bien connu de l'université de Rouen reconnaît la bonne gestion des défis politiques et économiques (industrie) ainsi qu'une prise de conscience identitaire croissante ; mais pas aussi forte que chez nos voisins évidemment.

Venant de la part du seul géographe survivant actif d'un groupe de douze qui ont travaillé pendant des années sur le thème de la réunification autour de trois pôles (Caen, Le Havre, Rouen), le compliment n'en a que plus de valeur et d'autorité.

L'entrevue de Michael Dodds

Responsable de l'agence d'attractivité depuis 2017, il est l'opérationnel de la stratégie d'adhésion à l'identité normande des résidents en Normandie et du rayonnement de la région à l'international. Il ne s'agit pas que de l'image à finalité touristique, l'attractivité c'est aussi pour l'économie dans la version industrielle et commerciale.

Le patron du Medef de Normandie, Jean-Philippe Daull, va dans ce sens en constatant que l'université des entrepreneurs normands a réuni 1500 acteurs fin 2025 à Deauville.

Il a fait de la Normandie une marque à partir de l'histoire, de valeurs et d'événementiels commémorant des faits historiques (débarquement du 6 juin 44) ou des valeurs (Normandie pour la Paix).

Sa prise de parole est à la fois l'exposé d'un bilan positif et le programme d'une politique ambitieuse (crédible) de développement de son activité au service la région.

ndlr: Apothéose en 2027 pour le millénaire de la naissance de Guillaume.

L'entrevue de Gérard Granier

Ce géographe, initialement du club des douze évoqué supra, est aussi responsable de la revue Études Normandes, son avis est plus nuancé que les précédents et cette approche sera illustrée par quelques entrevues des "peoples" infra.

Pour lui, même si on constate une prise de conscience régionale de plus en plus partagée, il reste des îlots de localisme (Cotentin, Pays de Caux, Rouen, Le Havre, etc) qui tiennent autant à la diversité historique de ces lieux qu'à soixante ans de vie dans les régions croupions de haute et basse Normandie.

Il émet l'hypothèse que le niveau régional commence à relativiser à la baisse le département ; peut être la raison ayant motivé pour le lendemain un article où une particularité de chaque département est exposée... sans épuiser le sujet évidemment et que nous ne relaterons pas.

L'entrevue de Frédéric Ollivier

En tant que Directeur Général des Services, Frédéric Ollivier apporte des informations propres à rassurer les craintifs et les opposants des premières heures. Sur les 5000 agents de la Région 3500 sont dans les lycées et 1500 répartis sur les sites de Rouen et Caen. Très peu (2,5%) ont fait l'objet d'une

mutation géographique (ndlr : s'en plaignent ils?) mais 600 ont changé de métier via des formations d'accompagnement (ndlr : cela tord le cou à la rumeur sur leur rigidité).

La fusion a imposé des créations de postes et l'alignement des plus bas salaires à la hausse (niveau ex Hte Normandie) ; jusqu'à 20% pour certains et plus 300€ /mois en milieu lycéen.

Ces surcoûts ont été absorbés par des économies d'échelle faites sur des achats ou le fonctionnement. La Région étant d'une taille "raisonnable" dans ses limites à la fois historiques et culturelles n’a pas eu à subir les surcoûts des grandes Régions artificielles du sud ou de l'est.

Le plus remarquable a été la croissance des fonds destinés à l'investissement ; de 350M€ pour les deux régions, passage à 568 dès 2017, jusqu'à 900 en 2024 mais pour revenir à 600M€ en 2026 à cause des contraintes budgétaires nationales.

Les déclarations de quelques "peoples"

Le premier est Michel Bussi qui en passant du feu club des douze géographes au roman en arrive à des propos iconoclastes. Il trouve que le sentiment d'appartenance à la région est plutôt discret (ndlr : d'accord avec lui) pour la simple raison que les paysages morcelés autour des fleuves sont des facteurs de diversité de paysages et d'identité en même temps qu'ouverture à l'universel.

Nous ne nous attarderons pas sur les personnes attachées à une ville pour son architecture en occultant la Normandie de leur enracinement, ni celles pour qui la région n'est qu'une adresse postale. Il faut savoir que ça existe et se demander pourquoi et comment améliorer cette situation.

Plus classique, l'attachement d'une comédienne faisant carrière à Paris mais aimant se ressourcer dans la région "calme où réside toute sa famille" du Havre au Cotentin mais ayant du mal à définir une identité normande (ndlr : elle n'est pas la seule). Propos similaires à ceux d'une miss Normandie. L'enracinement sentimental aura peut être une évolution plus positive.

Enfin, la déclaration d'un auteur de BD qui abonde dans l'idée d'une Normandie, qu'il adore, à diverses identités et fait le choix de celle d'un Pays de Caux au dessus de tout.

Qu'en conclure sinon la réussite de la réunification et la prise de conscience croissante, mais encore insuffisante, d'une identité normande.

Pour Hervé Morin comme pour nous régionalistes d'Alliances Normandie les raisons de nos engagements ne sont pas sur le point de disparaître. D'autant plus que des défis économiques, sociétaux, culturels, institutionnels sont à relever. Ce sera d'autant plus facile si les Normands se rassemblent et se mobilisent autour de leur mythe fondateur pour, en s'inspirant peu ou prou de Renan, vouloir vivre le futur ensemble.

Le trait de côte entre retour à l'état naturel et adaptation à la hausse du niveau de la mer

7/12/25 Paris-Normandie

L'article ci-contre évoque un retour à l'état naturel qui correspond en fait à l'état d'une époque prise en référence qui semble raisonnable et satisfaisante... parce que l'état naturel a fluctué; très longtemps avant nous, la Seine se jetait dans le Rhin et la Manche n'existait pas, chiche on essaie.

Il serrait criminel de ne rien faire et au passage en répare les années d'insouciance puisque le même jour on évoque dans le même journal 760.000T de déchets au bord de la falaise près de Fécamp qui le disputent aux masses comparables à Dollemard près du Havre; et sans doute ailleurs.

Par ailleurs les trois départements normands côtiers se préoccupent de l'évolution du niveau de la mer et de ses conséquences en terme de catégories de zones inondables; plus ou moins habitées, industrialisées, ou cultivées; critères corrélés à ceux physiques: vallées plus ou moins larges, falaises ou littoral de plaine.

Pour avoir suivi ce genre d'étude, je vous conseille d'en savoir plus en consultant le site de Seine Maritime Littoral: sml76 .

Ci-contre maisons en bord de falaise à Quiberville (76). Problème d'indemnisation foncière et agricole le cas échéant.

Problème de relocalisation d'activité ou de logement en rétro-littoral malgré la pénurie de foncier et la loi ZAN....

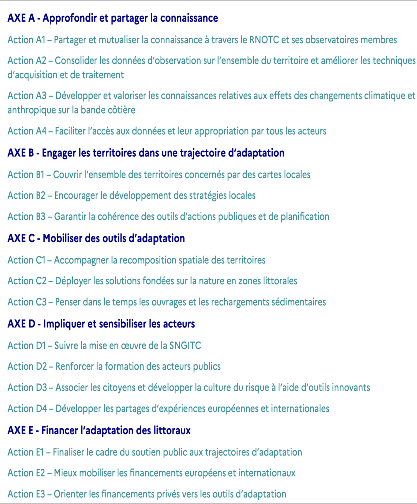

La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, axes de politique septembre 2025

référence: (art. L. 321-13 A, du code de l’environnement)

Cette politique forme le « cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de l’évolution du trait de côte à l’échelle d’une cellule hydro-sédimentaire et du risque qui en résulte ».

Voir ici divers articles sur notre blog

https://blog.landot-avocats.net © 2025.

Cette stratégie (SNGITC) est élaborée par l’Etat en concertation avec les collectivités territoriales, le Conseil national de la mer et des littoraux, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement concernés. Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d’une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public.

Elle s’appuie sur la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement

climatique (TRACC) qui projette un réchauffement moyen de la température de l’Hexagone de +4°C d’ici à 2100. Elle s’articule avec les autres plans et stratégies nationales (plan national d’adaptation au changement climatique, stratégie nationale pour la mer et le littoral, stratégie nationale biodiversité, stratégie nationale de gestion du risque inondation).

Par Éric Landot, avocat, le 15/09/2025

Nous avons tous 1 semaine pour découvrir ce projet et donner notre avis à ce propos :

ndlr: A réception de l'information, nous avons pensé qu'avec un tel délai après une diffusion confidentielle, notre Administration renonce à concourir pour le Nobel de la transparence citoyenne. Il faut s'en remettre à nos représentants cités. Illustration CEREMA

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) exemple de la Communauté du Havre 9/25

La Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a engagé l’élaboration de son premier Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) en 2021. Fruit de quatre années de travail collectif, de dialogue entre les communes, le projet de PLUi a été arrêté en conseil communautaire et soumis à l’avis des 54 conseils municipaux et des personnes publiques associées. A partir du 28 août et jusqu’au 29 septembre 2025, les habitants pourront exprimer leur avis au cours de l'enquête publique.

Prescrit par délibération du Conseil communautaire le 8 juillet 2021, le PLUi sera le document d’urbanisme local de référence pour l’instruction des autorisations d’urbanisme et se substituera aux documents d’urbanisme communaux actuellement applicables.

Quels objectifs visés ?

Conçu à l’échelle intercommunale, le PLUi est fondé sur une vision commune du territoire et sur le respect des identités locales. Il témoigne d’une volonté d’articuler développement économique, attractivité et résilience du territoire, offre adaptée en logements, développement des mobilités ainsi que la préservation de l’environnement. Il définit une véritable stratégie de préservation et évolution des éléments caractéristiques du territoire : préservation des clos-masures et du patrimoine bâti et naturel local et renforcement des polarités commerciales.

L’ambition du PLUi est de faire rayonner le territoire en étant un des premiers PLUi de Seine-Maritime à inscrire la sobriété foncière dans ses objectifs. Sa stratégie prend en compte la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, la reconquête des centres-bourgs et la limitation de l’étalement urbain et plus largement il donne l’impulsion à de nouvelles manières d’aménager plus sobres et qualitatives pour le territoire.

Quelles règles de constructibilité ?

Pour prendre en compte les spécificités des 54 communes du territoire, tout en assurant une cohérence à l’échelle du territoire, ce sont 1 règlement écrit et 5 plans représentant le volet graphique du règlement qui ont été élaborés avec les communes : le plan de zonage, des risques, des hauteurs, des implantations et mixité sociale et fonctionnelle, du stationnement, du patrimoine remarquable.

Ces documents visent à réglementer la mise en œuvre de projets d’aménagement et de construction avec pour objectifs de permettre l’évolution des tissus bâtis et leur densification, l’adaptation des constructions existantes, tout en garantissant la qualité des paysages, la prise en compte des contraintes de terrain et la préservation de l’environnement.

Une concertation habitante pas à pas

A chaque étape de l’élaboration du PLUi, des outils de participation spécifiques et adaptés ont été mis en place. Ils ont ainsi permis de récolter près de 600 contributions avec un peu plus de 800 participants. La démarche de concertation a permis de mieux cerner les attentes pour le territoire et de construire un projet partagé. Elle s’adressait à tous ceux qui font vivre le territoire : habitants, usagers, travailleurs, conseils de quartiers, associations, entrepreneurs...

Les prochaines étapes

Une nouvelle étape clé s’ouvre : l’enquête publique, qui se tiendra du jeudi 28 août à partir de 9h00 au lundi 29 septembre 2025 jusque 17h00, soit pendant 33 jours consécutifs.

Pendant toute la durée de l’enquête, tout habitant pourra consulter le projet de PLUi et formuler ses observations.

Vous pouvez également accéder à la cartographie interactive du projet de PLUi Le Havre Seine Métropole afin de visualiser les règles graphiques à la parcelle, via la recherche par adresse.

Par exemple pour l’adresse 19 rue Georges Braque au Havre, renseigner Georges Braque puis choisissez la commune souhaitée et le numéro de rue.

Pour + d'info: https://www.lehavreseinemetropole.fr/ et https://www.resoceane.fr/le-havre-seine-metropole

Commentaire

Vous avez ci-dessus le texte d'information grand public quand tout a déjà été décidé. C'est une démarche qui révèle:

- pendant les quatre années de concertation préalable 800 consultations et 600 contributions pour 271000 habitants;

- texte de philosophie générale qui reprend les cadres (légaux et mentaux) de réflexion pour l'aménagement du territoire et les contraintes durables, pas sûr que tous les lecteurs non avertis y comprennent quelque chose;

- suggère le rôle de connivence (pour le meilleur ou le pire?) entre élus et organismes représentatifs (de quoi? la est le problème);

-suggère aussi la complexité de gestion de l'ensemble des éléments pris en considération donc , de fait, un besoin de professionalisme qui exclut les citoyens peu motivés ou peu formés;

- et, ne soyons pas dupes, c'est le plus gros qui a les moyens de payer qui pilote les conclusons de la gouvernance en faisant les concessions nécessaires pour obtenir une majorité utile et suffisante;

- enfin, cela montre les limites de la démocratie participative locale qui ne sera jamais idéale (pour autant qu'elle puisse être conçue) mais la forme d'un compromis accepté à l'instant T et perfectible à T+1. De ce point de vue, même Proud'hon, étant le plus raisonnable des anarchistes, a admis dans la pratique des arrangements avec le principe de réalité dans le cadre de son projet à base de fédération.

Label Territoire Engagé pour une Transition Écologique décerné à Malaunay 20/8/25

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) a récompensé cette commune près de Rouen d'une cinquième étoile pour le label Territoire Engagé Transition Écologique.

Malaunay est la première ville de Normandie à obtenir la plus haute distinction de ce label mais aussi la première en France dans

la catégorie des villes de moins de 20 000 habitants. Cela atteste de l’exemplarité du projet communal en matière de transition, dans une démarche plurielle et systémique construite sur près de 20 années.

Le programme a deux volets:

Climat Air Énergie

Ce référentiel est composé de 61 actions réparties en 6 axes :

- Stratégie de planification territoriale

- Patrimoine

- Approvisionnement eau, énergie, assainissement

- Mobilité

- Organisation interne

- Coopération, communication

Économie circulaire

Ce référentiel est composé de 21 actions réparties en 5 axes :

- Stratégie globale Économie circulaire

- Réduction, collecte et valorisation des déchets

- Piliers de l’économie circulaire

- Outils financiers du changement de comportement

- Coopération et engagement

Mouvement de développement des villes sous-préfectures et de centralités

Le titre est à la fois la dénomination d'une association et l'objet de sa préoccupation

Ces villes ne font pas l'objet d'une priorité remarquable en tant que telles parce que le tropisme se porte sur les métropoles ; cela présente un risque de déséquilibre économique et démocratique relevé par tout aménageur du territoire censé.

Il y a d'abord les intentions de bon sens et d'ordre général pour cadrer la réflexion: Les 21 mesures* proposées ici visent à :

● développer le PIB de ces villes moyennes ;

● renforcer la proximité entre les élus et les habitants ;

● restaurer les services publics (et leur efficacité) ainsi que l'offre locale ;

● soutenir l’industrie, l'emploi, les jeunes et les entreprises locales ;

● répondre à la colère sociale avant qu'elle ne devienne irréversible.

Les villes moyennes, semis de 20 à 200 milles habitants en 1990.

source : Santamaria,1999 https://journals.openedition.org/norois/4180

L'association propose ensuite 21 mesures essentielles et symboliques pour montrer l'attention portée par l’État aux villes sous-préfectures et à ses habitants; plus 7 outils de diagnostic et de suivi.

4 mesures essentielles et symboliques pour montrer l'attention portée par l’État aux villes sous-préfectures et à ses habitants sans coût pour l’État

1. Abaisser le seuil d'accès à un administrateur territorial

-

Recevoir quatre visites ministérielles par an dans une ville Sous-préfecture

-

Octroyer un droit à construire de 100 hectares de développement industriel

-

Affecter durablement des hauts fonctionnaires sans poste dans les villes dites de Sous-préfectures, au plus près du terrain

4 mesures pour renforcer la présence et l'implication de l'État

-

Redéployer les services déconcentrés de l’État vers les villes sous-préfectures

-

Réformer la structure territoriale de l’État et ses arrondissements

-

Transformer l’État en facilitateur Faire de l’État un acteur facilitateur, sponsor et accompagnateur, plutôt qu'un contrôleur ou décideur omniprésent.

-

Stopper l’inflation des normes

7 mesures pour soutenir l'attractivité et le dynamisme industriel

-

Créer un choc d’investissements privés dans les villes Sous-préfectures

-

Structurer des plans de développement par ville Sous-préfecture

-

Conserver les centres de décision dans les villes sous-préfectures

-

Cesser de privilégier les économies d’échelle au détriment des villes sous préfectures

-

Réconcilier les villes sous-préfectures avec les politiques écologiques

-

Rendre les transports publics accessibles et abordables

-

Promouvoir une Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) bonifiée pour les villes sous-préfectures

6 mesures pour relier ces villes au reste du pays et réduire leur isolement

-

Créer un choc de désenclavement par une politique de modernisation des lignes TER

-

Favoriser les mobilités à différentes échelles : géographique, sociale et culturelle

-

Assouplir la réglementation du logement pour accueillir de nouveaux habitants

-

Relancer la construction de logements neufs pour renforcer l'attractivité

-

Garantir la présence d’hôpitaux MCO (médecine, chirurgie, obstétrique)

-

Rééquilibrer la répartition des fonctions intellectuelles, de gestion et de décision

7 outils de diagnostic et de suivi

-

Commande d’un rapport exhaustif à l'Inspection Générale de l’Administration (IGA)

-

Accueillir des chercheurs dans les villes et arrondissements sous-préfectures

-

Mesurer le PIB local par ville sous-préfecture

-

Mise en place d’un tableau de bord numérique pour le suivi des indicateurs

-

Créer un comité stratégique sous la présidence du Premier ministre

-

Publication de rapports annuels et mise en place d’enquêtes citoyennes bisannuelles

-

Créer d'un poste de délégué interministériel rattaché au Premier ministre, dédié aux villes Sous-préfectures

Toutes ces mesures constituent un ensemble cohérent et logique, il est attractif et potentiellement porteur de bénéfices en terme d'aménagement du territoire mais cet ensemble présente de toute évidence des aspects de micro-centralisation et de revendication catégorielle de la fonction publique qui doivent rendre prudent selon une logique de clauses de sauvegarde pour les villes moyennes n'ayant pas le statut de sous-préfecture. L'aménagement équilibré du territoire est un concept déclinable : macro (régions dans la nation), méso (métropoles dans la région), micro économique (pôles dans les pays qui sont bassins de vie et d'emplois). 10/9/25 EV

* Consulter pour information complémentaire: https://journals.openedition.org/norois/4180 ; et avoir les détails sur le site: Nos 21 actions prioritaires et nos 7 outils de diagnostic proposés à l’Etat par l’association « Mouvement pour le Développement des Villes Sous-Préfectures » – Mouvement pour le développement des villes Sous-préfectures

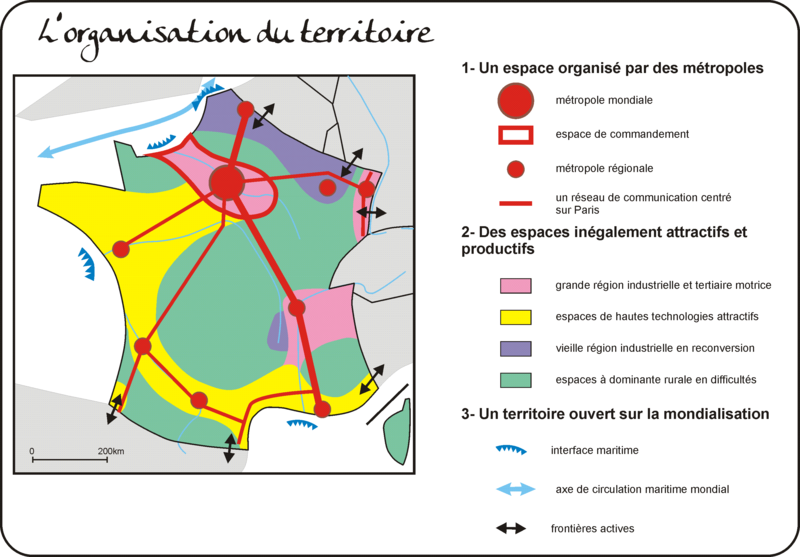

25/6/25 EV Une structuration de l'aménagement de la France prend forme

Augustin de Romanet, a été désigné pour proposer un schéma de gouvernance au projet d’axe fluvial Méditerranée-Rhône-Saône (Mers)*. Sur cet axe, de nombreux statuts portuaires cohabitent, entre les ports concédés à la Compagnie nationale du Rhône (CNR), dont Engie est l’actionnaire de référence, et sous-concédés à des opérateurs, un port d’État, Marseille-Fos, des ports gérés par des chambres de commerce et d’industrie...

Le mille-feuille et le localisme d'un autre age au terme de leur apogée. Trois commentaires régionalistes normands :

-

le modèle Haropa sert de référence pour ses aspects positifs transférables (fin des querelles de petits coqs localistes, articulation cohérente des capacités et de l'offre) ;

-

le développement de la France s'oriente dans une direction majoritairement le long des axes fluviaux, c'est vieux comme la circulation depuis l'antiquité.

Mais, j'appelle ce type de développement du pays en "en roue de vélo" avec des creux entre les rayons **

(Haropa, Mers, Loire par Nantes majoritairement, canal Seine-Nord). Il y aura toujours de pôles urbains et industriels forts à connecter dans ces intervalles mais il faudra une politique volontariste pour qu'ils restent dans le rythme du développement fluvio-centré multi-millénaire.

-

traduisant le fait que l'esprit de la mondialisation structure notre aménagement du territoire. Penser global agir régional est ainsi mis en évidence : des ports en interface du monde lointain (Asie, Amériques) et des axes fluviaux vers les bassins industriels et démographiques du nord et du centre de l'Europe. La géographie et le relief commandent encore.

In mémoriam : ceux (dont nous) qui militaient pour Seine-Est avaient raison ; le projet "Mers" pèserait moins et Haropa plus.... Les myopes et les traîtres à l'intérêt normand peuvent dormir tranquille, la haute trahison n'est plus un concept générateur de procès.

* Les réunions pré-figuratives sont présidées par Fabienne Buccio, bien connue des Normands, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

** cf la carte, expressive comme toute figuration, de l'atelier hgsempai sur la base d'un modèle dans un livre scolaire Hatier. Si on corrige la partie bretonne (l'ouest devant être en vert puisque l'innovation est située au tandem Rennes-Nantes) et que l'on considère que la reconversion du nord est à base d'innovations (énergie, automobile écolo compatibles), la roue du vélo un peu déformée vers son centre francilien devient évidente.

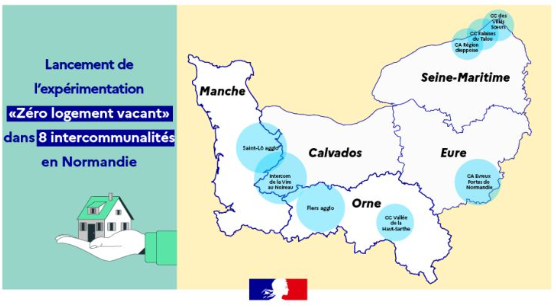

Logement et développement économique 4/25

La relation entre le logement et le développement industriel est similaire à celle de la poule avec l’œuf.

Pour certains le logement conditionne la réindustrialisation mais quid si il n'y a pas eu d'anticipation en corrélation avec la politique industrielle. Il y a deux problèmes principaux, d'abord celui du logement des travailleurs venant pour la durée du chantier d'installation des grands projets, durée pouvant aller jusqu’à trois ou quatre ans. Ces salariés partent et ensuite les logements disponibles sont plus nombreux que ceux nécessaires; sauf si développement économique ou création d'entreprise de main d'oeuvre.....

Les projets industriels ne sont certains qu'au dernier moment et les élus ont tendance à ne pas prendre de décision concernant le logement par anticipation dans cette incertitude ; en conséquence les politiques de logement sont souvent dans l'urgence du rattrapage.

Par contre il y a vacance si dépopulation parce- que les emplois durent moins longtemps que les bâtiments.

La préfecture de Région vient de mettre en place dans le cadre d'une politique de réhabilitation de logements vacants des expérimentations dans 8 intercommunalités qui concernent la Seine-Maritime, l'Eure, l'Orne et une diagonale aux confins de la Manche, du Calvados et de l'Orne.

La pertinence de cet investissement est évidente dans les bassins où un développement industriel est certain. On peut aussi se demander pourquoi ces logements sont vacants (travaux de réhabilitation trop lourds pour le propriétaire? baisse démographique? déclin économique? exode urbain? .....)

Par ailleurs on constate qu'au long de l'axe Seine qu'il n'y a pas de politique de logements vacants alors que la réindustrialisation est visible. Question : les créations d'emplois viendront-elles pour employer des chômeurs qui attendent dans leur logement qu'une usine les embauche? Ce serait donc des créations d'emplois sans impact démographique et sans besoin de construction.

Cette démarche (Préfecture-Région associées) est régalienne en terme d'aménagement du territoire et d'investissement. Mais c'est oublier que pour l'essentiel ce sont les investisseurs privés qui réalisent la politique de logement que l'Etat, les collectivités et les entreprises souhaitent. Pour des raisons économiques la construction est à un bas niveau d'activité mais il y a aussi une raison fiscale. La pression fiscale à charge des propriétaires dissuade le secteur privé d'investir dans l'immobilier:

- contraintes écologiques dont les DPE décidés à Paris avec une norme unique indépendamment des climats régionaux et sur la base de mesures hivernales; alors que l'isolation contre le réchauffement climatique qui va entraîner une surconsommation d'énergie pour la climatisation est occultée à ce jour (un projet de réforme est balbutié).

- la taxe foncière comme principale ressource du financement des communes puisqu'avec la suppression démagogique et non évaluée par le locataire de l'Elysée de la taxe d'habitation, les locataires bénéficient d'équipements municipaux à titre gratuit, mais à la charge du propriétaire qui ne les utilise pas.

- les plaisirs de Bercy: menace d'IFI, les plus-values recalculées, la taxe sur les héritages conçue comme un droit de suite infini, etc, etc...

- le laxisme juridique (et parfois préfectoral) pour évacuer les squatteurs qui, à leur départ, laissent les factures d'eau, d'électricité et de remise à neuf; quand il n'y a pas une plainte pour défaut d'entretien et mise en danger de la part du squatteur contre le propriétaire dépourvu de revenus....

Le financement du logement en tant qu'aménagement du territoire pose trois questions: repenser le système fiscal dans sa totalité, repenser le financement des collectivités locales, réintroduire les notions de prospective et de stratégie communes à l'Etat, aux collectivités et aux entreprises par la résurrection des plans à la mode gaullienne et un pilotage fin des SRADDET.

24/4/25 Le département de la Manche préserve ses sites naturels

Le Conseil départemental prévoit à l'horizon 2030 de passer à 3.000 hectares protégés. Il y a dans ce département 9 sites à fort enjeu pour la protection de la nature et de la biodiversité. Cela permettra d'équilibrer la perception fréquente d'un département "naturel" sur ses côtes et industriel par ailleurs, compte tenu de toutes les implantations autour de Cherbourg et Saint-Lô.

26/4/25 Le trait de côte bouge plus vite que l'administration selon le maire de Siouville-Hague

L e maire de Siouville-Hague, dans la Manche, se plaint de ne pas être aidé pour lutter contre le recul du trait de côte contre l'érosion marine qui progresse à grande vitesse dans son village. Il a alerté plusieurs fois les autorités mais sans être beaucoup entendu et encore moins soutenu. Il a récolté quelques fonds pour mettre en place des fascines et un rechargement en sable mais ces solutions sont insuffisantes et précaires Il faudrait une ASA (association syndicale agréé) qui permettrait un portage juridique d'une action collective. En attendant le maire se bat contre la DDTM (direction départementale terre mer) sans obtenir beaucoup d'aide et interpelle les parlementaires de sa circonscription pour que son dossier soit porté en urgence.

Ceci est paradoxal dans une région qui a été pionnière en créant un GIEC normand, producteur de littérature mais toujours en quête de solutions devant une nature dont la force est sans commune mesure avec les moyens financiers et techniques que l'on pourrait imaginer. La solution de repli n’est pas généralisable à l’infini et les barrages sont illusoires.

Le Havre et Caen se penchent également sur les problèmes de submersions marines et fluviales. Manifestement c'est le sujet du siècle.

Dans la région des syndicats mixtes du littoral (SML) départementaux sont également en recherche de solutions; cf ci-joint celui de Seine Maritime.

Les thémes de SML 76* sont:

- Quelles actions pour les hauts de falaises urbanisés ? (modalités de gestion actuelle et outils liés à la loi Climat et Résilience d’août 2022)

- Quelles actions pour les valleuses étroites et accès à la mer ? (adapter les modalités d’accès à la mer et valoriser la qualité des espaces naturels littoraux)

- Quelles actions pour les basses vallées préservées de l’urbanisation et les valleuses présentant une zone basse ? (sensibilisation à l’action via la planification)

- Quelles actions pour un secteur entre basse vallée urbanisée et valleuse large présentant une zone basse ? (amélioration de la connaissance de l’aléa submersion à la réduction de la vulnérabilité)

- Quelles actions pour une basse vallée portuaire ?(caractérisation de l’aléa à l’étude de solutions techniques fiables et compatibles avec le site)

Les outre-mer au coeur de la stratégie maritime nationale

Rapport d'information du Sénat n° 546 (2021-2022), déposé le 24 février 2022

Le CPER normand est enfin signé 26/3/25

Ce document élaboré avec plus de perspective que de prospective reprend la liste des programmes qui seront mis en oeuvre pendant sept ans, essentiellement par L'Etat et la Région pour l'aménagement du territoire et le développement économique. Document rédigé en prenant en compte les carences et besoins constatés aussi bien que les besoins exprimés par les acteurs économique tant publics que privés.

Le "autres" dans le tableau ci-contre peut comprendre les organismes consulaires et des fonds européens en appui d'investissements propres des entreprises.

Le CPER n'est pas sans lien avec le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) et le Schéma Régional de Développement Économique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII).

La loi Zéro Artificialisation Nette et le développement mars 2025

Le problème du Cotentin illustre bien la difficulté de faire de la Politique avec des bons sentiments dès qu'ils se confrontent à la réalité. Vouloir protéger la nature, les terres cultivables et les paysages quand les contraintes du développement économique apparaissent est un casse-tête sans solution totalement satisfaisante.

Surtout quand le développement ne peut pas être réparti sur 360 degrés parce qu'en bordure littorale.

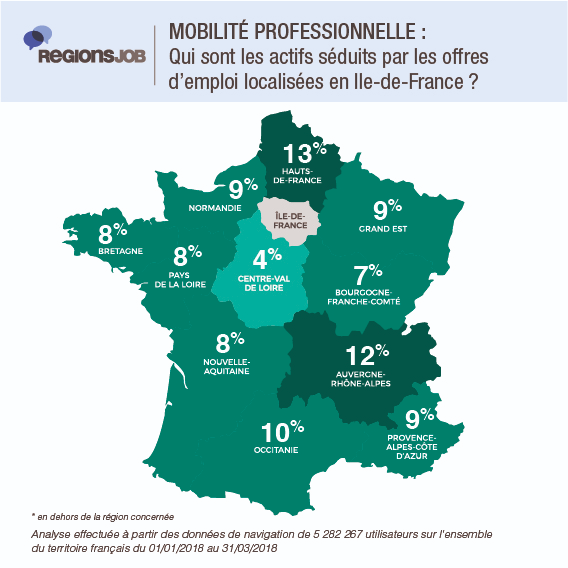

Dépendance régionale au regard de l’île de France 3/25 EV

La Chambre de Commerce et d'Industrie d’île de France et l'INSEE ont publié une première étude sur le taux de dépendance économique des régions limitrophes à l’île de France par rapport à celle-ci.

* cartes de 2018

Le phénomène est perçu de longue date en Normandie avec ses avantages et surtout ses inconvénients. Les techniques de communication actuelles facilitent le contact avec un siège social éloigné pour les fonctions de support administratif, les réunions ou contacts en distanciel et la prise de décision indépendamment du lieu de production de biens ou de services. La distance pénalise moins grâce à ces moyens de communication.

Ce constat amène à dire que le choix d'un lieu de production pour une entreprise ne dépend pas du siège social mais de l'offre territoriale pour fixer les entreprises vagabondes. C'est une concurrence d'attractivité intra-française des territoires en plus de l'internationale.

Le régionaliste pense immédiatement à la notion d'aménagement équilibré du territoire, concept facile à citer mais difficile à exécuter à partir de critères dont le choix n'est ni évident ni innocent. Évidemment aussitôt se pose la question du régulateur des implantations dans différents cas : capter un investissement étranger souhaitant venir en France sans destination locale précise, entreprise souhaitant se développer mais pouvant être l'objet d'un attention particulière de l’État pour aller investir dans une région en perte d'emplois, entreprise n'étant pas accompagnée par des externalités positives dont elle aurait besoin à un endroit et qui va ailleurs par défaut.

Les critères peuvent être économiques, sociaux, industriels, géographiques, politiques, financiers, écologiques, logistiques,...

Retenons l'état des lieux de dépendance à ce jour : Centre-Val de Loire27%, Normandie 25%, Hauts de France 22%.

En 2024, 21 % des 11 millions d'emplois basés dans l'Hexagone sont irrigués depuis l'Ile de France.

Pas facile dêtre d'être régionaliste et encore moins autonomiste dans un tel contexte. Alors si l'économie nous contraint à la dépendance de Paris, le régionalisme s'impose d'autant plus en contrepoids démocratique et humaniste à cette situation.

Schéma régional des carrières

Le long de la Seine mais aussi au nord de Rouen, en novembre 2024, la DREAL a procédé aux consultations des communes pour définir les modalités d'exploitation des carrières*, conformément à la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite "loi ALUR".

Des oppositions des communes et des alertes de mouvements écologistes ont été enregistrées; elles concernent la dégradation du milieu naturel même avec une réhabilitation potemkine, le risque de réemploi des carrières pour l'enfouissement de déchets, l'impact pour l'agriculture, l'épuisement des ressources pour la Normandie puisque les deux tiers des extractions sont destinées à l'Ile de France....

Consultations, réunions, comité de pilotage et à la fin c'est le Préfet qui décide. Entre le local communal et le national préfectoral où est le régional?

* Pour en savoir plus: https://actu.fr/normandie/saint-pierre-les-elbeuf_76640/pres-de-rouen-la-schema-regional-des-carrieres-menace-t-il-cette-plaine-agricole_61719788.html

L'INSEE nous fournit (novembre 2024) un aperçu de l'activité des résidents dans ce premier des quatre parcs régionaux* qui couvrent 17% de la Normandie; région très écologiste de ce fait.

Une analyse rapide montre que la frange orientale du parc, du plateau cauchois aux méandres de la Seine inclus est fortement urbanisée par l'influence de Rouen et le passé industriel le long du fleuve. Taux fort d'urbanisation et aspect naturel font-ils bon ménage?

Cette caractéristique de résidence impose d'affiner l'étude. Parmi les actifs, au sens statistique, 12% sont sans emploi (6100/ 49600), poids de la partie plus rurale par rapport à la partie plus urbanisée?

Remarquons aussi la dispersion de l'habitat selon une taille de petites villes homogène dans la partie rurale; ce maillage en terme de qualité de vie et d'attrait touristique doit être entretenu par le maintien de services publics au moyen de facilités de communication à défaut d'implantation. Cela a un coût évident mais le retour sur investissement existe, même si il est moins apparent (désengorgement des villes, le taux de pollution d'un habitat faible ne sature pas les capacités de la nature à l'absorber, aménagement équilibré du territoire qui évite les zones grises, etc).

Il reste beaucoup à voir et l'évolution doit être suivie; ainsi que la comparaison avec les autres parcs. Pour l'aspect touristique des parcs , consulter les trois sites suivants:

https://www.normandie-tourisme.fr/actif/nature/les-parcs-naturels-regionaux/

https://sig.normandie.fr/quatre-parcs-naturels-regionaux-pnr

https://www.normandie.fr/parcs-naturels-regionaux

* Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande, Parc naturel régional du Perche, Parc naturel régional et Géoparc Normandie-Maine, Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin .

Elbeuf pour l'exemple, explication de texte

Paris-Normandie nous fait part (cependant, la ville n'est pas complétement morte) de la dernière place de ce bled dans le classement évaluant la pauvreté de nos communes; commentons l'article du journaliste.

- Etre situé à 30 minutes d'une agglomération (fût ce Rouen) ne garantit pas un accès aisé au bassin d'emplois; d'ailleurs plus loin dans le reportage, le maire réclame plus de moyens d'accès. Cette revendication est aussi une des constantes d'Alliances Normandie dans la rubrique mobilité.

- Baisse démographique et des commerces; évident quand on n'est même pas une ville dortoir pour des citoyens travaillant ailleurs; c'est la suite logique de l'alinéa précédent. C'est un risque pour les nombreuses zones rurales de Normandie compte tenu de la dégradation du réseau routier et des contraintes écolo-fiscalo-sécuritaires de circulation.

- La population maghrébine fortement représentée depuis les années 80 (cf l'allusion à la quantité de kebabs dans l'article et pour l'avoir constaté) n'a plus les revenus du travail de l'époque des trente glorieuses mais ceux de la retraite. Comme l'argent va à l'argent (caricature des banquiers), la pauvreté va à la pauvreté d'où l'arrivée d'Ukrainiens dont le maire socialiste se plaint..... commentaires hors sujet mais tout le monde les pense.

- Le problème est d'enrayer la spirale du déclin (disparition progressive des commerces et services) mais si la palette des solutions est variée (construction et démographie, zone industrielle et formation, tourisme et attractivité d'un renouvellement urbain, désenclavement et qualité de vie dont la sécurité, ....) reste à évluer laquelle serait la bonne et son financement. L'aménagement équilibré du territoire propre au régionalisme normand n'est pas qu'une formule en l'air.

- Le maire se plaint du manque de formation de ses administrés et du départ d'organismes qui en étaient chargés. Ce domaine ne relève effectivement pas des communes de façon directe, mais elles peuvent fournir des locaux par exemple. Les organismes de formation professionnelle privés (donc libres de leurs choix évidemment rationnels) et publics (plus contraints par la notion de service) s'implantent là où il y un besoin et une opportunité. Que le maire déplore leurs départs est une chose mais il doit comprendre la logique à partir d'un diagnostic simple et évident: dans une ville viellissante avec peu de jeunes dont le niveau scolaire atteint et potentiel reste à évaluer que peut-il espérer?

Compte tenu de la gestion calamiteuse de la France par les partis auto-proclamés de gouvernement, donc sous entendu compétents même après 3300Mds de dette, à laquelle s'ajoute la non moins calamiteuse gestion de l'Union Européenne (cf rapport Draghi, Mercosur, aujourd'hui 24% des industries européennes investissent aux EUA au lieu de 14% en 2016, etc, etc), il faut s'attendre à ce que ce type de situation des villes moyennes qui perdent leurs usines, surtout en milieu rural augmente.

Au niveau régional, la focalisation du développement industriel sur l'axe Seine, orchestrée par HAROPA, sera un facteur aggravant de la paupérisation et de la désertification d'une large partie de la Normandie.

EV 9/12/24

Criel sur mer comme témoin de charge sur le littoral

Le 2 décembre 2024, le préfet de Seine-Maritime va signer avec cette commune et les organismes ad-hoc une convention concernant l'aménagement du littoral au regard de l'évolution du trait de côte, ici l'éboulement des falaises.

Suite à un éboulement une maison fait l'objet de la procédure de mise en péril par la Mairie qui suit le processus réglementaire visant à la restriction d'accès sur la parcelle estimée dangereuse par le BRGM puis à la démolition. Le coût pour cette opération est de 350.000€; c'est la troisième pour cette commune où six à dix cas similaires se produiront dans les vingt ans à venir. Contribuables soyez compréhensifs, ce n'est pas une blague.

28/9/24 La Poste menace d'éroder le service public en milieu rural

Le groupe La Poste reçoit de l’État 174 millions d’euros pour compenser partiellement les 330 millions d’euros que lui coûte le maintien d’une présence sur tout le territoire de 17.000 points de contact en milieu rural qui, selon l’entreprise, permettent à 97 % de la population d'avoir un service postal de proximité.

En marge du congrès de l’Association (le 27/9/24) des maires ruraux de France, le PDG du groupe La Poste, Philippe Wahl, a annoncé qu’avait été décidée « une coupe de 50 millions d’euros » sur cette enveloppe de contrat de présence territoriale.

Selon l’Association des maires de France (AMF), depuis la signature du premier contrat de présence postale en 2008, « plus de 2,4 milliards d’euros ont été investis dans les territoires pour adapter et moderniser la présence postale

Évidemment à Bercy, qui n'a plus les moyens de faire plus et la main sur le cœur, on précise que les derniers arbitrages du budget 2024 ne sont pas encore rendus et que l'on reste attaché à la présence postale sur l'ensemble du territoire par ces 17.000 points de présence dont la loi garantit le maintien.

INFORMATIONS TIREES D'UN COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA PREFECTURE DE REGION

Rouen, le 12 septembre 2024

COP NORMANDIE:

PREMIÈRE FEUILLE DE ROUTE POUR RÉDUIRE DE 50% LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE D'ICI 2030

Mardi 10 septembre s’est tenue au Havre la 3ème « COP Normandie » - ou conférence des parties - co-présidée par le préfet de la région Normandie, Jean-Benoît Albertini et le vice-président de la Région Normandie, Hubert Dejean de la Batie, et en présence d'Antoine Pellion, secrétaire général à la planification écologique.

Pour mémoire, l’objectif des COP est d’établir, en concertation avec les acteurs du territoire, une feuille de route des actions à mener concrète, réaliste, atteignable et adaptée aux enjeux de la Normandie. Élus des collectivités territoriales, représentants d'associations, de différents secteurs d'activité, des chambres consulaires, opérateurs de l’État et des services de l’État, en région et dans les départements normands ont ainsi témoigné par leur mobilisation de l'importance de ce chantier.

Depuis le mois de décembre, la « COP Normandie » s’appuie sur des groupes de travail thématiques: « mieux se déplacer », « mieux se loger », « mieux produire », « mieux se nourrir », « mieux consommer », « mieux préserver » qui ont pour objectif de débattre, d’établir un diagnostic et de construire un plan d’action régional, constitutif de la feuille de route normande à l’horizon 2030. Le diagnostic a été établi et mis en ligne sur le site internet de la préfecture de la région Normandie. La synthèse des groupes thématiques est également disponible et chacun peut s’exprimer via un questionnaire sur la priorisation des actions.*

Ces actions constituent le socle de la première feuille de route normande. Elles se déclineront en projets concrets sur les territoires. En complément, depuis le mois de décembre, les participants aux travaux ont identifié 150 autres actions qui méritent d’être approfondies afin de pouvoir les planifier dans la feuille de route à partir de 2026, ou des années suivantes. Chaque année, la « COP Normandie » se réunira pour établir un bilan des actions conduites et en inscrire de nouvelles aux chantiers.

La réussite de la transition écologique nécessite une mobilisation partagée et convergente de l’État, des collectivités territoriales, des entreprises et des citoyens. La « COP Normandie » constitue un des outils clés d'animation de cette mobilisation.

* Lien vers les documents mis en ligne sur le site de la préfecture de la région Normandie: https://www.prefectures-regions.gouv.fr/normandie/Grands-dossiers/COP-Normandie/Cop Normandie-penser-et-agir-pour-la-planification-ecologique-regionale

Peut on espérer un ministre de la mer en 2024 ?

EV 28/8/24

La Normandie est une région considérablement impactée par l'économie maritime en théorie mais en pratique, la politique nationale étant minimaliste dans ce domaine, notre région en souffre. Les ministres de la mer sont rares depuis le début de la Vème République, on peut y trouver de nombreuses raisons dont :

-

la culture terrienne des Français (désignation des titres de noblesse, patrimoine foncier des Français),

-

tropisme vers les pays de l'est pour construire l'UE,

-

perte des colonies,

-

égoïsmes sectoriels des acteurs du maritime, chacun souhaitant dépendre d'un ministère spécifique plutôt que d'un ministère unique de la mer dans l'espoir d'optimiser le montant des subventions .....

Un député breton profite du flou politique actuel pour glisser l'idée d'avoir un ministère de la mer dans le prochain gouvernement.

En dehors des sujets auxquels on pense spontanément (ports, construction navale, tourisme et balnéothérapie, plaisance, pêche, commerce extérieur,...), Didier Le Gac cite l'intérêt d'une politique maritime pour la préservation de nos océans, pour la défense de notre souveraineté géopolitique ou alimentaire et pour la lutte contre le réchauffement climatique

Grâce à sa zone économique exclusive (ZEE) de plus de 11 millions de km², soit vingt fois la surface terrestre, on peut reprendre la réflexion de Louis XIV "Le soleil ne se couche jamais sur la France". C'est le deuxième espace maritime au monde (derrière les EUA et avant la Chine) ; rang exceptionnel qui oblige à en assurer l’intégrité.

La loi de programmation militaire (2019-2025) a permis de renforcer la surveillance de nos espaces maritimes et la sécurité de nos navires (90 % du commerce mondial transite par la mer) ainsi que notre approvisionnement en matières premières.

Au chapitre des recommandations, le député propose à juste titre :

-

Réformer nos ports, à l’image du projet Haropa, pour les transformer en modèles européens de compétitivité et de durabilité (et que l'intention soit suivie d'effet). A vrai dire cela ne concerne que le projet en cours Marseille-Lyon; difficile d'imaginer un tel accouplement pour Nantes, Bordeaux, Strasbourg.

-

Promouvoir la lutte contre la pollution.

-

Développer les formations aux métiers maritimes et la recherche pour avoir une prééminence par l'innovation.

Ajoutons :

-

Qu'il faut réformer tous les métiers et statuts depuis les agents portuaires de manutention, logistique et services jusqu'aux personnels embarqués.

-

Qu'il faut soutenir acteurs et filières incontournables (armateurs, pêcheurs, etc) ainsi que la Royale.

- Qu'il faut définir le périmètre de l'économie maritime ; exemple inclure ou pas l'entreprise grenobloise qui met au point un satellite ou un radar maritime, ou un architecte naval indépendant qui conçoit un yacht de plaisance à partir de son domicile dans le Massif Central?

Didier Le Gac précise que depuis le Brexit, nous sommes devenus le premier pays maritime en Europe (l'argument est faible et même mauvais car à deux contre vint-cinq serait plus efficace que seul) par contre savoir qu'en 2025 la France accueillera la prochaine conférence des Nations unies sur l’océan à Nice est une bonne nouvelle.

Pour nous régionalistes, l'économie bleue c'est aussi le pilier essentiel sinon unique du développement de nos régions d'outre-mer ainsi qu'un moment de nostalgie car très longtemps le droit maritime international a été largement inspiré du droit normand.

Ci-contre une carte fournie par Ouest- France à l'occasion d'une étude de la Banque de France parue fin août 2024.

Notons au passage que l'étude est présentée dans les contours du grand ouest et que nous attendons que Paris- Normandie publie une information de ce type plus affinée sur les cinq départements normands.

Artificialisation des sols ; gribouille et embrouille "loi ZAN" 26/8/24

La loi "Climat et résilience" de 2021 impose Zéro Artificialisation Nette (ZAN) à l'horizon 2050, elle est est vertueuse dans son principe (protéger la biodiversité) mais sujette à discussions dans on application ;

surtout quand les éléments d'information sont de qualité relative. La carte ci-jointe expose seulement le secteur économique le plus gourmand en espaces naturels département par département mais ne dit rien des consommations réelles cumulées par l'ensemble des secteurs. De plus le foncier pour habitat, activité la plus consommatrice, n'est pas pris en compte.

Ce qu'il serait intéressant de savoir, c'est de pouvoir identifier où se situent les compensations ; localement, canton ou département voisin ? Le sujet n'est pas neutre.

Première hypothèse, compensation éloignée signifierait que l'axe Seine concentre les industries accélérant la relégation du sud de la Normandie en zone "désertiquement verte".

Seconde hypothèse, compensation locale qui briderait le développement naturel de l'économie tendant à la concentration des hommes et des entreprises à partir d'une logique de recherche d'un environnement dense en ressources et opportunités pour les activités industrielles ou commerciales. Lesquelles génèrent concentration de population pour emploi et confort de vie urbaine. Ainsi une spirale de consommation de terres est enclenchée ; peut-on se permettre de l'arrêter ou comment réformer le mode de développement économique et territorial ?

Devant les nécessités du développement économique et de la revitalisation des campagnes pour un aménagement équilibré du territoire, allons nous vers une réglementation similaire à celle du droit à polluer concernant le carbone ?

Une solution serait de chercher à répartir les activités sur l'ensemble d'un territoire de façon à ce que les concentrations n'atteignent pas un niveau qui serait le seuil de saturation de la capacité de la nature à se régénérer et à absorber les pollutions. Cela est conditionné par la possibilité de déplacements individuels ou collectifs, personnels ou entrepreneuriaux à des coûts et selon des délais acceptables ; modérer une augmentation inévitable d'un coté pour un gain ailleurs.

Puisque l'écologie a un coût, une prime, versée aux entreprises, en faveur d'un aménagement équilibré du territoire se trouverait justifiée par l'évitement de dépenses pour "réparer" la nature ; ce serait un vrai développement durable dans ses trois composantes que sont les hommes, l'économie et la nature.

PS; éléments d'information sur la politique de la Région concernant ZAN et aménagement du territoire:

Schéma voté le 25/2/24 (points particuliers: Penly, LNPN, contournement est de Rouen)

du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet).

Le développement durable plutôt que l'écologie politique

Je n'ai pas lu le livre de Benoît Rittaud "Mythes et légendes écologistes" (édition Artilleur, juillet 2024) mais une présentation qui en a été faite ; c'est donc une partie de cette présentation* qui a suscité l'écriture du texte infra plus que le contenu du livre que je lirai peut être ultérieurement.

Je souscris entièrement aux critiques de l'écologie politique qui ressortent de cette présentation (donc du livre à priori) quant à son origine :

- Elle a la même filiation idéologique que le communisme, celle du marxisme**, et une commune adhésion au progressisme révolutionnaire hérité de 1789, mais l’écologisme politique s’en différencie sur un point essentiel : quand le communiste reste attaché à un discours rationnel directement dicté par une grille de lecture intellectuelle (appliquée au présent), l’écologisme politique construit le sien sur des bases relevant d’une croyance (inspiratrice de scénarios du futur dénoncés par l'auteur).

- Quand le communisme justifie la lutte des classes par la nécessité de défendre les "damnés de la Terre", dans une logique constamment dialectique oppresseurs/opprimés, l’écologisme politique s’intéresse, lui, moins au sort des hommes qu’à celui de la Terre, dont l’homme serait d’ailleurs le premier ennemi

A Alliances Normandie nous pensons qu'une culture politique et une politique culturelle sont deux concepts liés et en inter-action pour créer une spirale vertueuse ; nous pensons de même pour une culture écologique et une politique de développement durable.

Pour nous, la priorité est l'Homme dans son environnement qu'il serait aussi stupide que suicidaire de gâcher ; comparaison biologique, une plante dans son terreau avec besoin d'air, d'eau et de lumière.

C'est pourquoi nous privilégions le développement durable authentique et démocratique dans sa gouvernance à l'écologie politique dogmatique et totalitaire dans sa pratique.

Nous n'ignorons pas qu'après avoir fait le choix méta-stratégique de préserver la planète, au moment de choisir une démarche stratégique opérationnelle, l'Union européenne, très économiquement libérale par ailleurs, a choisi le modèle que nous connaissons plutôt que l'option libérale de protection de la nature.

Cette option était également possible mais plus lente et moins satisfaisante pour un pouvoir politique en émergence parce que moins directive et moins idéologiquement progressiste, et, aussi parce qu'elle reposait, pour une bonne part, sur les progrès scientifiques concrets mais attendus des entreprises afin d'assurer l'aspect vivable de la planète.

D'après l'auteur, la formulation de l'écologie politique prend source dans Le Courrier de l’UNESCO en 1971 où l'on y trouve déjà une série de catastrophes annoncées, jamais argumentées, et dont on attend encore qu’elles puissent être vérifiées.

L'écologie politique lui doit son succès car les effets du catastrophisme vert, jouant sur les peurs et les affects, profitent à beaucoup de monde :

- Meilleur moyen pour capter l’attention, mais aussi pour la presse toujours avide de sensationnel.

- Meilleur moyen de consolider le pouvoir politique à qui Machiavel a enseigné qu’il n’était pas plus docile qu’un peuple apeuré (l’épidémie de Covid-19 a constitué un remarquable laboratoire).

- Bonne source de profit pour certains acteurs économiques (le business du malheur est très rentable) et pour ceux qui savent conjuguer politique et business, comme l’a si bien illustré Al Gore, (ex vice-président de Bill Clinton, devenu richissime en inventant "l’urgence climatique").

L'auteur se détache ici du fond de son étude pour passer à un constat d'évidence des conséquences perceptibles par tout un chacun.

En ce qui nous concerne, soyons conscients qu'il faudra plus d'un article pour traiter du développement durable ayant un fondement humaniste et un caractère régionaliste mais l'axe de réflexion que nous souhaitons pour le développement des Normands et de la Normandie est précisé.

EV 22/8/24

* Pour votre information ; ligne éditoriale de l'auteur qui ne sera pas au goût de tout le monde et que je n'ai pas retenue de la présentation, peut être à tort, est la suivante :

-

L’écologisme politique est si peu soucieux de déontologie scientifique que cela finit par se voir et que ses prophéties jamais réalisées commencent à lasser.

-

L’écologisme politique fait taire toute contestation scientifique (Benoît Rittaud nous en fournit de beaux exemples) et enrôle les entreprises (via leur "engagement environnemental").

-

Les médias se font souvent complices : plusieurs présentateurs météo ont été virés pour avoir contesté le dogme climatique et la "météo" de France Télévisions est désormais devenue un "journal météo climat" de propagande catastrophiste quotidienne.

-

En conclusion, parce qu’il offre une documentation utile sur l’arrière-cuisine des experts autoproclamés du climat, "Mythes et légendes écologistes" est une contribution indispensable à la résistance contre la fausse écologie. Comme d'autres auteurs (Schellenberger, Koonin, Gérondeau, Gervais), Rittaud s'attaque là à un puissant lobby qui contestera vigoureusement son travail. Le débat mérite l'intérêt.

** Notons que, de plus et évidemment, l'écologie politique critique vertement l'économie libérale du "grand capital" responsable de la sur-exploitation de la planète.

Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral (SNML) 8/24

Le décret concernant la politique maritime et littoral pour la période 2024-2030 est paru en juin et se présente avec l'arborescence suivante :

-

quatre priorités (neutralité carbone, biodiversité, équité, économie)

-

six axes relevant du code de l'environnement (milieux, risque, recherche, développement durable, rôle à l'international, gouvernance et moyens de cette démarche stratégique)

3. dix-huit objectifs ayant chacun un programme plus ou moins détaillé en quantité d'articles et en qualité de précision. Principaux mots clés de ces objectifs : recherche, trait de côte, patrimoine, planification, gouvernance, écologie, pêche, outre mer, énergie, carbone et (il fallait y penser) deux lignes pour annoncer des comités de travail concernant... les moyens.

Ce schéma s'applique sur cinq zones : Manche Est + Mer du Nord, Nord Atlantique + Manche Ouest, Sud Atlantique, Méditerranée, Outre-mers.

Il a été élaboré par une quinzaine de conseils et comités regroupant chacun un nombre non négligeable de représentations selon un processus en trois phases tout au long de 2023:

-

Co-construction d’un projet partagé entre acteurs publics et privés à partir de cinq ateliers, de contributions et de concertations locales.

-

Consultations qui ont recueilli 3600 avis.

-

Adoption par le Conseil National de la Mer et du Littoral puis validation en conseil interministériel.

Pour Alliances Normandie ce thème est majeur puisque notre région est autant fille de la mer que de la terre mais il ne doit pas rester sans compléments. Le maritime ce n'est pas que l'eau salée qui fait des vagues sur le littoral pour distraire voileux et baigneurs. Il doit y avoir une politique maritime au sens de stratégie de projection géopolitique, de commerce extérieur et de construction navale. Cela sous-entend un autre volet constitué de trois politiques : portuaire gérée par des entrepreneurs plus que par des fonctionnaires, de pavillon et de statut du personnel pour maîtriser les moyens navals du commerce, de formation des métiers connexes aux sujets évoqués supra afin d'avoir une filière d'excellence défiant Anvers et Rotterdam, Gênes et Barcelone.

En tant que régionalistes nous soulignons, dans le sujet sur la gouvernance, que les régions littorales doivent disposer d'un pouvoir de décision et d'aménagement fort en correspondance avec les objectifs nationaux et les intérêts locaux. La gouvernance n'est pas que la mise en œuvre d'un schéma de procédure jacobin assorti de consultations plus ou moins prises en considération.

Entre autres, la Région doit disposer d'un pouvoir d'arbitrage dans le cas des conflits d'usage sur l'espace littoral (large bande terrestre et maritime définie selon les principes de la Gestion Intégrée des Zones Côtières) ; tourisme versus habitat permanent, terres agricoles versus accès routiers, pêche versus éoliennes, développement économique versus vitrification écologique, etc, etc

EV Pour en savoir plus : Le contenu de la SNML 2024-2030 | Secrétariat d'État chargé de la Mer

Habitat: faire du neuf avec du vieux avant ruine et désert

Equilibre = spatial+économique+environnemental+anthropologique = les Alliances de Normandie souhaitables.

En France on parle de crise du logement mais 3 millions d'habitations sont vacantes et en cours de dégradation plus ou moins avancée vers l'état de ruine; cela s'ajoute au 4,8 millions de passoires thermiques.

En ce qui concerne la crise du logement, les gouvernements et collectivités locales font tout, par la fiscalité, pour décourager les investisseurs potentiels. En ce qui concerne les passoires thermiques, leur trop grand nombre recensé empêche de mettre les projets de réhabilitation en oeuvre car le budget ne suit pas et donc on va modifier à la baisse l'exigence des critères de classification pour donner l'impression de résoudre le problème.

Enfin, pour les logements vacants qui sont au nombre de 150000 en Normandie, la Région met en place une politique expérimentale de réhabilitation dans 8 territoires. Il y a urgence, et ce n'est pas bon signe, puisque c'est la région, hors Outre-mer, où leur nombre a le plus augmenté au cours de la dernière décennie. Critères d'éligibilité et financements augmentés vers les zones les moins densément peuplées; encore faut-il ensuite que les habitants attirés aient une circulation aisée (maillage, coût, délais...). Maisons individuelles et petits ensembles, passoires thermiques et constructions vétustes bénéficieront d'une aide bienvenue pour leur rénovation et pour un aménagement équilibré du territoire de la part d'Hervé Morin sans que cela soit concerné par les contraintes de la loi ZAN (zéro artificialisation nette).

EV 4/7/24

N'avoir qu'un seul critère de décision (le CO2) serait irresponsable

éditorial 19/12/24 EV

La Presse de la Manche, avec ce titre, nous alerte et en même temps sous-entend que nous serions coupables de quelque chose.....

En ce qui me concerne, régionaliste normand, c'est raté; voici pourquoi.

En France les transports sont la source de 30% des gaz à effet de serre dont la moitié pour les mobilités individuelles. Je vois poindre l'assignation à résidence (bonjour la liberté) et à la concentration urbaine via la politique de Zéro Artificialisation Nette (bonjour à l'accès aux distractions qu'offrent certains individus des banlieues "perdues").

L'INSEE à l'origine de l'enquête classe la Normandie en troisième place de pollution CO2 régionale (hors IdF).

Que 85% des travailleurs normands utilisent un véhicule individuel pour leur navette quotidienne est une accusation sous-entendue partiellement recevable et seulement pour deux motifs : absence générale de transport en commun satisfaisant sur l'ensemble du territoire régional (un tiers seulement de la population réside dans une commune ayant une gare*) et grosse flemme ou absence de transport en commun local pour les trajets inférieurs à deux kilomètres qui concernent plus de 110.000 personnes, soit 60% des navetteurs.

Les Normands se distinguent par des navettes plus longues et un usage plus prononcé par véhicule individuel que la moyenne des Français. En tant que régionaliste, je trouve cela normal et non négociable pour deux raisons :

-

Le Normand est individualiste, c'est sa nature et sa richesse féconde en maints sujets, sa liberté et son droit ; même si poussée trop loin cette qualité devient agaçante et stérile.

-

La Normandie est un territoire d'habitat dispersé, d'aménagement équilibré et comme on ne peut amener l'usine au pied du lit des salariés, il faut consentir à des trajets longs pour éviter que le déclin des communes dortoirs aboutisse à la phase finale de village fantôme.

La distance moyenne parcourue par les navetteurs est de 15,4 km, mais c'est une moyenne parce que 15% d'entre eux vont au delà de 30km. L'ensemble des navetteurs contribue à 42% des émissions de gaz à effet de serre régionales mais la moitié des navetteurs sur moins de dix kilomètres ne produisent que 16% de ces émissions, soit 6,7% du total des émissions régionales; relativisons.

L'objectif de réduire de 30% les émissions normandes actuelles d'ici à 2030 est possible si un tiers des automobilistes (343.000 personnes) passe aux transports en commun ou "doux". Ce tiers est constitué par l'ensemble des navetteurs sur moins de deux kilomètres et deux tiers de ceux sur deux à dix kilomètres ; j'ajoute, évidemment sous conditions d'une offre alternative qualité-prix-rapidité acceptable.

C'est bien la preuve que l'objectif de 2030 sera atteint à partir des proximités actuelles, que l'objectif suivant pourrait être atteint par l'autre partie des semi-proximités actuelles et que pour l'objectif de 2050 on a le temps de se montrer fécond en solutions conformes à la "matière-manière normande", un humanisme régional, sans atteintes aux libertés et au bon sens.

Privilégions le développement durable à l'écologie politique, totalitaire par nature.

* Sur la gestion de la SNCF par les syndicats et conséquences en terme de développement, voir des revues de presse et des articles du dossier des mobilités.